従業員エンゲージメントがコロナ禍でも高い店舗の特徴【43,972名のデータを分析】

この記事では、コロナ禍でもいち早く従業員エンゲージメント調査(チームアンケート)を実施した14社の結果から見えてきた、「従業員エンゲージメントが高い店舗の特徴」「低い店舗の特徴」と、そこから見える「変化に対応する組織の条件」について考察しています。

<調査期間>2020年4月~7月

<調査対象>14社 3,670店舗 43,972名

<業種>外食、アパレル、ドラッグストア、ガソリンスタンド、ホテル

1.コロナ禍において従業員エンゲージメントは向上していた

コロナ前とコロナ禍の両方でエンゲージメント調査を行った14社においては、ほぼ全ての項目でスコアが向上していました。その中でも特に以下の項目が特徴的でした。

リーダーシップ(情報の伝達・傾聴姿勢)

… 上司から部下へ適切な情報を伝え、また部下からの意見も適切に聞けている。

チームの遂行力(実行力・継続力)

… 追加された多くのオペレーションも実行・継続できる組織になっている。

スタッフの主体性(有意味感・影響感)

… 自分の仕事の意味を再認識し、主体性高く働けている。

心身の健康

… 従業員の新型コロナウイルス感染症に対する不安を減らせている。ただし、休業による労働負荷の軽減が理由であれば一時的な上昇の可能性もある。

2.エンゲージメントが低い店舗の特徴は「リーダーシップ項目の低さ」

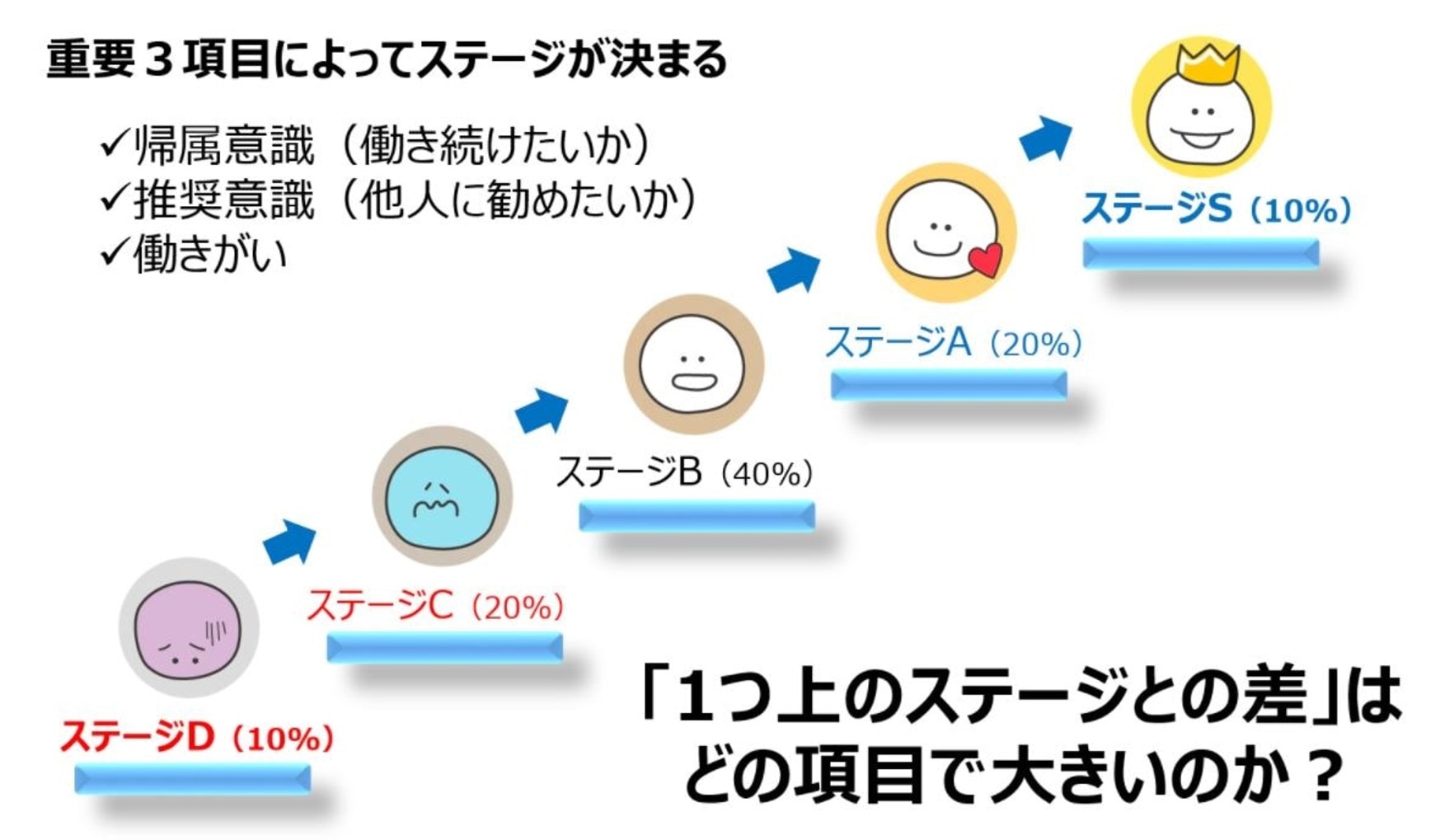

弊社の従業員エンゲージメント調査では、目指すべき結果指標を「従業員ロイヤルティ(重要3項目)」と定め、下記3項目の平均値を用いています。

|

そしてこの重要3項目によって、サービス業全体の店舗を5つのステージに分けています(下図)。

図1 重要3項目による5つのステージ分類

これらのランク別に「1つ上のランクとの差はどの項目で大きいのか?」を分析すると、「エンゲージメントが低い店舗で特に改善が必要な項目」や「エンゲージメントが高い店舗になるために特に改善が必要な項目」が見えてきます。

まずステージDとCの違い(表1)とステージCとBの違い(表2)から、「エンゲージメントが低い店舗の特徴」を分析すると、これまで上位に来ていた「心身共に健康な状態で働けているか」が無くなり、【リーダーシップに関係する項目】が多いことが特徴的でした。

特にその中でもコロナ前と比べて重要度が高まっている項目が「情報の伝達」です。

コロナ禍により様々な情報を店長からスタッフへ伝達する必要がありました。そういった情報の伝達がうまくいっていない店舗はスタッフのモチベーションを下げるだけでなく離職につながってしまう可能性が高くなっています。

その他にも、「スタッフの声に耳を傾けているかどうか(傾聴姿勢)」や「スタッフが困っているときに効果的なアドバイスができるかどうか(効果的な助言)」など「スタッフに寄り添う姿勢」が店長にあったかどうか、という点が従業員満足の低い店舗とそうでない店舗の違いになっていました。

表1 ステージDとCで差が大きい項目TOP10

表2 ステージCとBで差が大きい項目TOP10

3.従業員エンゲージメントが高い店舗の特徴は「一緒に働く仲間同士の信頼感」と「自身の役割を理解」

では、このコロナ禍においても従業員エンゲージメントが高い店舗はどのような項目が高いのでしょうか?ここではステージA(上位10%~30%)の特徴とステージS(上位10%)の特徴が少し異なっていました。

まず、ステージAと平均レベルにあるステージBを比較すると「一緒に働く仲間は強みに着目している(強みを伸ばす風土)」や「一緒に働く仲間はお互いを大事にしている(仲間への思いやり)」といった「一緒に働く仲間を信頼し、良い関係性を築いている」という特徴がありました。

特に「仲間への思いやり」については大きな順位変動となっており「エンゲージメントが高い店舗になるには、仲間同士の思いやり・信頼関係が重要になっている」と言えます。

表3 ステージBとAで差が大きい項目TOP5

次にエンゲージメントのレベルとして最上位にあるステージS(上位10%)とステージAの違いを見ると、チームメンバーとの信頼関係だけでなく「仕事への主体性が高い」という特徴がありました。

特に「自分自身に対して期待されている役割を理解している(役割分担の理解)」の差がコロナ前と比べて大きくなっており、サービス業の中でも最上位にある店舗では「スタッフ自身が自分に対する期待を理解し、仕事に対して主体的に取り組んでいる」という状況を作れている、という特徴がみられました。

表4 ステージAとSで差が大きい項目TOP5

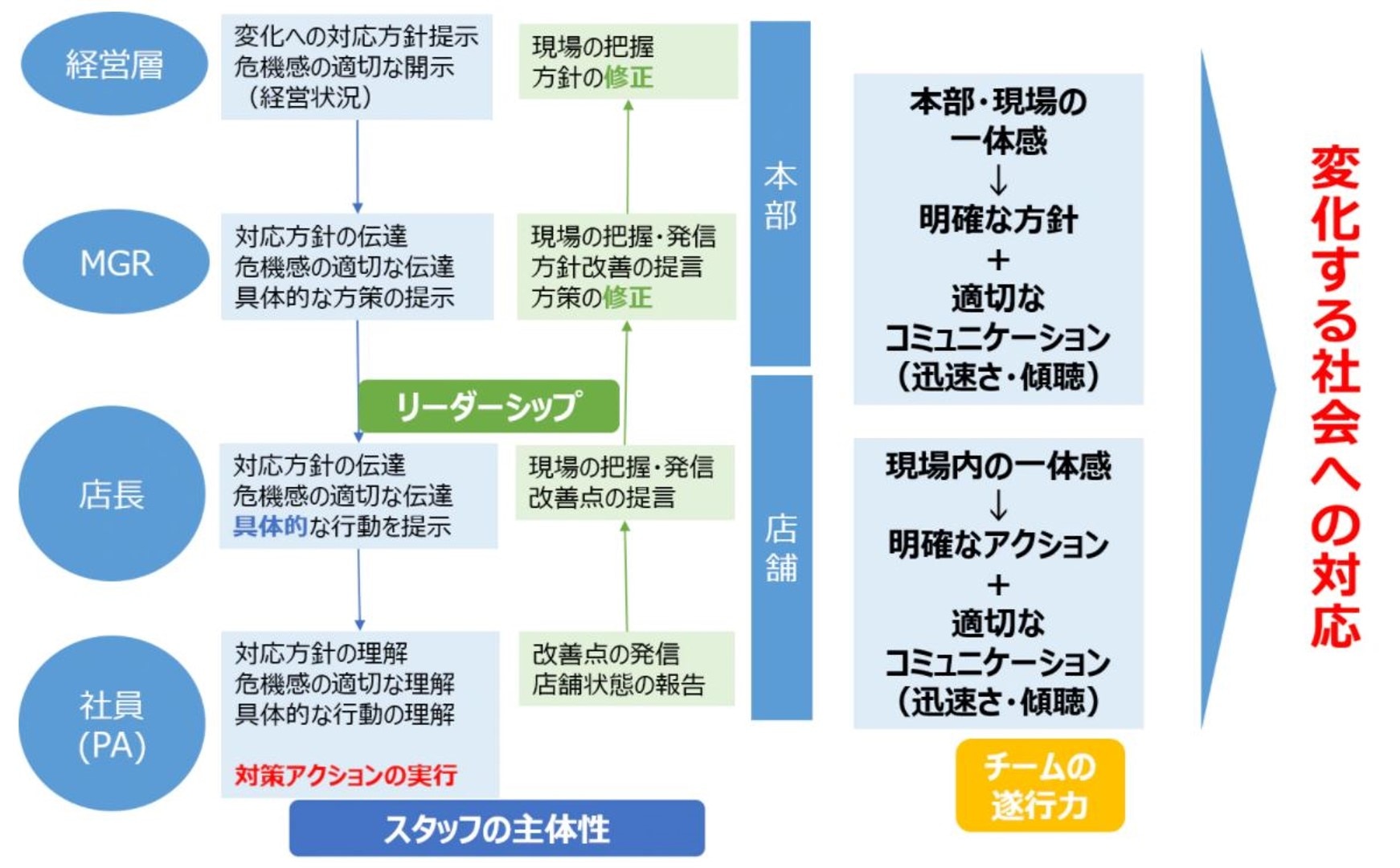

4.「変化に対応する組織」の条件とは?

新型コロナ感染拡大防止のために清掃・消毒などのオペレーションを変更しながらも、業績をV字回復させていこうとする中で、従業員のモチベーションを確かめておくことは非常に重要であると考えられます。その状態や変化を把握し、方針や方策を修正していくサイクルをどれだけスムーズに、正確な情報伝達の中でできるかが鍵になってきます。

図2 変化に対応する組織とポジション別の役割

経済活動の回復スピードは想像よりも遅く、影響はまだ続いていくことが考えられます。加えて3密の回避などから、従来の営業スタイル・集客に戻らないことも想定すると、生き残るためには今まで以上に“生産性の高い組織”となっていくことが必要となると考えられます。