離職率の計算方法|2種類ある計算方法や、離職データの活用法をご紹介

社員の働きがい向上や人材定着に取り組みたいと思った時、「離職率」は組織の状態を知る基本の手がかりとなります。このコラムでは、離職率の「基本の計算式」から、「計算式の応用方法」、また、「離職率データを分析する際の視点」まで、わかりやすく解説します。離職率を組織改善の起点として使うためのヒントとしてお読みください!

目次[非表示]

離職率の計算方法①|基本の計算式を選ぶ

離職率とは

離職率とは、一定期間内にどれほどの従業員が退職したかを示す割合のことです 。人事部門が管理するKPI(重要業績評価指標) として、期初から期末までの1年間の退職者割合を算出するケースが多いですが、計算に含める期間や対象者を変えることで離職の背景をより多角的に捉えることが可能になります。

離職率の基本の計算式

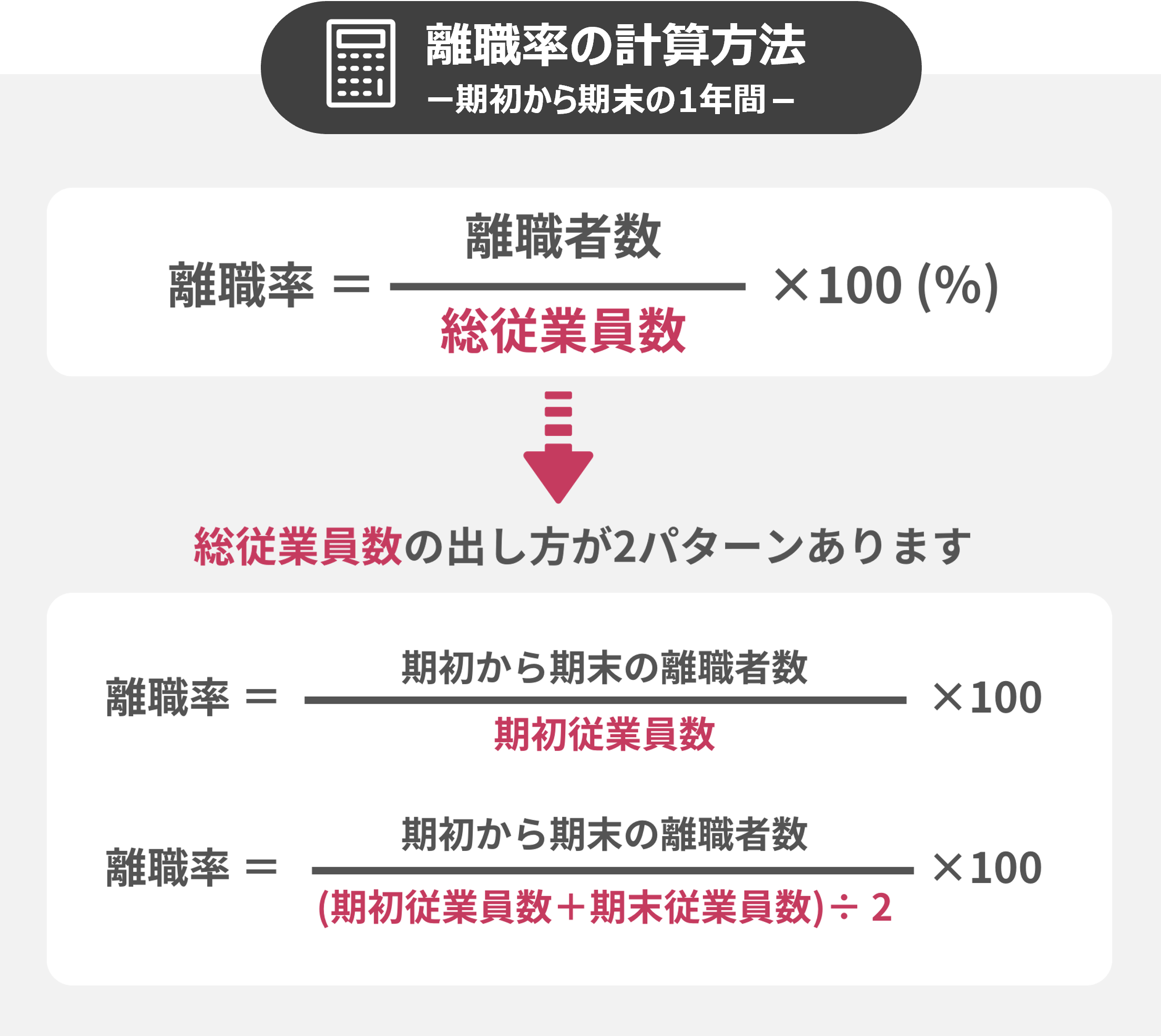

離職率は、離職者数 ÷ 総従業員数 × 100(%)で求められるシンプルな指標です。法律で定められた計算方法はありませんが、企業においては「総従業員のカウント方法の違い」で2つのパターンの計算方法を用いる場合が多くなっています。

離職率を算出する場合には、自社ではどのパターンの計算方法を採用するのかを最初に決める必要があります。部門によって計算方法が異なると適切な判断ができなくなるためです。この後、2つのパターンについて詳しく解説していきますが、自社にあったパターンはどちらだろう?と考えながらご一読ください!

※注:ここでは説明をわかりやすくするため、

- 対象従業員|すべての従業員

- 対象期間|期初から期末の1年間

という設定に揃えて、2つの計算方法を解説しています。

パターン1:期初人数ベースの計算方法

期初から期末まで1年間に離職した人数を、「期初の従業員数」で割る方法です。最もシンプルな計算式なので集計の負担が比較的軽くなります。一方で、期間途中に採用した人数の影響を考慮しないため、離職率が高めに出る傾向があります。

離職率 = 離職者数 ÷ 期初従業員数 × 100 |

パターン2:平均従業員数ベースの計算式

期初から期末まで1年間に離職した人数を、「期初従業員数と期末従業員数の平均」で割る方法です。期間途中に採用した従業員の数も計算に反映されるため、年度の途中で多くの人材を採用する企業にとっては、この計算方法を用いることで離職の実態をより適切に把握できます。

離職率 =離職者数 ÷ {(期初従業員数 + 期末従業員数) ÷ 2} × 100 例:4月1日の従業員数が100名、3月31日の従業員数が120名、4月~翌3月の1年間で5名退職した場合、離職率は 5 ÷{(100+120)÷ 2}× 100 = 約4.5% |

弊社では離職率の改善支援を行っていますが、離職者数 ÷ (期初従業員数+期中に採用した従業員の数)」の計算式を使っている企業もあります。

- データ収集の容易さ(データの収集や集計に必要以上に負担がかからないか)

- 期間中の採用者数が多いか少ないか

といった点を鑑み、自社にあった計算方法のパターンを選択しましょう。

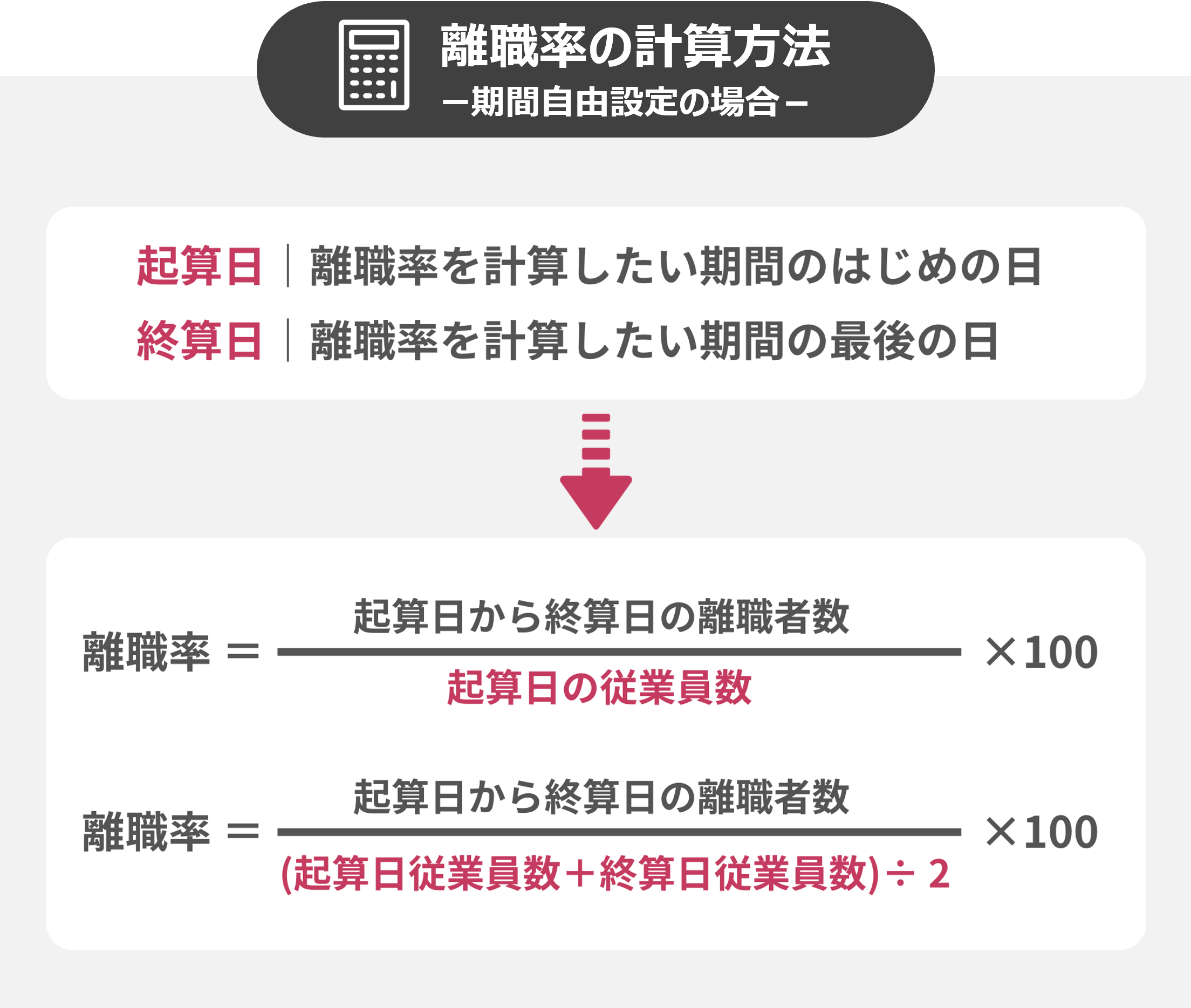

参考:計算期間を自由に設定したい場合の計算方法

ここまでは説明をわかりやすくするために計算期間を「期初から期末の1年間(決算期)」とした時の計算方法を解説してきました。決算期以外の自由な計算期間で離職率を計算したい場合は、「起算日」と「終算日」を決めた上で、以下の計算式で離職率を求めることができます。

離職率の計算方法②|基本の計算式を応用する

基本の計算式を2つのパターンのどれにするか決めたら、次は、 計算に含める期間や対象とする従業員を決めます。ここではよく使われる計算式の応用方法を3つご紹介します。

※注:基本の計算式、パターン1「離職率=離職者数 ÷ 期初従業員数 × 100」を使って解説します。

新入社員の3年以内離職率(早期離職率)の計算方法

「新入社員の3年以内離職率」は、入社後3年以内に離職した社員の割合を示す指標です。 「早期離職率」とも呼ばれます。3年以内離職率は3割を超える高い水準にあることから(厚生労働省・新規学卒就職者の離職状況より)、重要指標として意識している企業が多くなっています。

新入社員の3年以内離職率は、次の計算式で算出できます。

3年以内離職率 = ○年度入社社員のうち3年以内に離職した人数 ÷ ○年度入社社員数 ×100 例: 2020年度に100名が入社、その後の3年間で30名が離職した場合、30 ÷ 100 × 100 = 30% |

【関連記事】早期離職の理由とは?|厚労省のデータをもとに離職理由や対策を解説

新入社員の1年以内離職率の計算方法

「新入社員の3年以内離職率」も新入社員への対応やサポートが適切かどうか判断する有効な指標ですが、あわせて「新入社員の1年以内離職率」も算出するとより課題が鮮明になります。新入社員が1年以内で離職する場合は、採用時の説明不足や入社後のサポート不足が原因となるケースが多く、一方で新入社員が入社後1年以上経ってから退職する場合は、昇給制度やキャリアプランなど未来への展望を描ける環境づくりの不足が原因となっている可能性が考えられるからです。

新入社員の1年以内離職率は、次の計算式で算出できます。

新入社員の1年以内離職率 = 新入社員の1年間での離職者数 ÷ 4月に採用した新入社員数 × 100 例:4月に新入社員20名を採用、翌年3月末までに4名が退職した場合、 4 ÷ 20 × 100 = 20% |

【関連記事】Z世代の離職率は高い?『離職理由ランキング』や『離職防止策』もご紹介

中途社員の1年以内離職率の計算方法

中途社員の場合、前職での経験や知識を尊重したマネジメントや、組織文化の違いに対する戸惑いへの配慮など、新卒入社社員とはまた違った受け入れ体制が必要になります。「中途社員の1年以内離職率」は、彼らへの受け入れ体制が十分かどうかを判断できる指標になります。中途社員の採用が多い企業では、おさえておきたいスコアです。

中途社員の1年以内離職率は、次の計算式で算出できます。

中途社員の1年以内離職率=〇年度入社中途社員のうち1年以内に離職した人数÷〇年度入社中途社員数 × 100 例:1年間に中途入社した社員が12名で、そのうち1年以内に3人が退職した場合、3÷12×100=25% |

このように、離職率は計算期間や計算対象とする従業員を区切ることで、多様な視点で分析できます。特に人手不足が問題となっている社員層については、離職率を計測して他の社員層の離職率と違いがないか比較してみるとよいでしょう。

定着率の計算方法

定着率とは

離職率と対になる指標として「定着率」があります。定着率は、入社した従業員が一定期間後にどれだけ残っているかを表す指標です。定着率は「100-離職率」で計算できます。

定着率 = 100 - 離職率 例:4月1日の従業員数が100名、4月〜翌3月の1年間で5名退職した場合、離職率は5÷100×100=5%、定着率は100-5=95% |

定着率と離職率のどちらを使うべきか

企業が自社の情報開示のあり方を考える際に参考になる、任意の開示基準、たとえば「GRI(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)スタンダード」や「SASB(サステナビリティ会計基準審査会)スタンダード」などに、離職率が推奨される開示事項として記載されているため、有価証券報告書など社外向けのレポートでは離職率が用いられるケースが多くなっています。

ちなみに、ISO(国際標準化機構)が発表した、「人的資本の情報開示のガイドライン・ISO30414」では、採用・異動・離職を測る指標として離職率が、組織文化を測る指標として定着率が分類されています。

一方で、社内向けの発信、例えば、働き方を改善するプロジェクトを立ち上げ、その成果指標として設定する場合は、「離職率を〇%にする」というネガティブな表現より、「定着率○%を超える働きがいのある会社にする」といったポジティブな表現を使った方が良い場合もあります。離職率と定着率のどちらを用いるのかは目的に応じて選択することがおすすめです。

【関連記事】ISO30414とは?全項目一覧も解説!

【関連記事】人的資本の情報開示義務化とは?

離職率改善につなげる3つの分析視点

さて、離職率を眺めているだけでは、具体的な対処法が見つからないことがよくあります。次に、離職率データをどのような視点で確認・分析すれば、自社の離職課題を整理しやすくなるのか「3つの分析視点」をご紹介します。

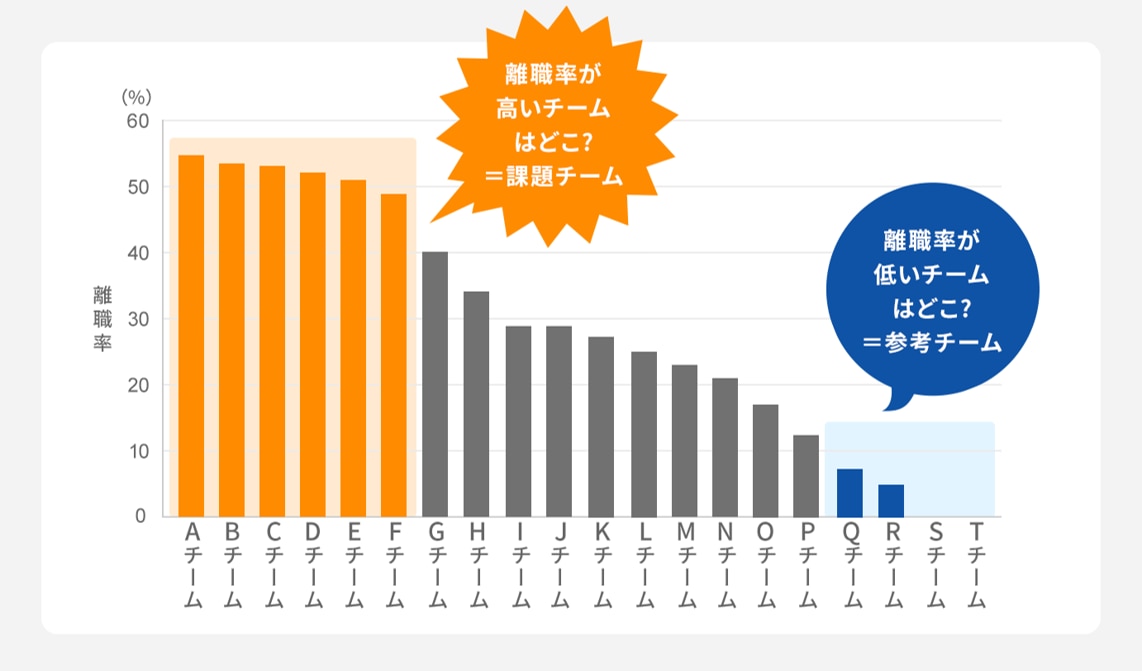

分析視点1:「どこ」で辞めているか

最初に着目したいのは、社員が「どこ」で辞めているのかという視点です。営業部や人事部など、組織別の離職率を出すことで「どこ」に所属する人が辞めていく傾向にあるのかがつかめます。

特に、店舗や工場など本社以外に複数の拠点があり、各拠点の業務内容が似ている場合は、拠点ごとの離職率を比較するとたくさんの気づきを得ることができます。たとえば、同じ業態の店舗を複数運営している場合、業務内容が似ているにもかかわらず離職率に差があるとしたら、その理由を探ることが解決の糸口となるからです。

例:チーム別離職率分析

この時のポイントは、離職率が「高い拠点=手を打つべき拠点」だけでなく、「低い拠点=参考にすべき拠点」にも目を向けることです。離職率の低い拠点の特徴をあきらかにすることで、他の拠点でも活用できる離職率改善施策を見つけられる可能性があるからです。このような、優れた取り組みを整理し他に展開する手法論は、「ベンチマーキング(Benchmarking)」と呼ばれる経営手法で非常に有効なアプローチです。

分析視点2:「いつ」辞めているか

次に重要なのは、社員が「いつ」辞めているのかという時間軸での分析です。たとえば、「入社後3ヵ月以内」「繁忙期の直後」 など、離職のタイミングにパターンがある場合、それに応じた打ち手を講じることが可能になります。また、人事評価や組織変更など、特定のイベントの後に離職が集中している場合、それらのイベントが社員にどう影響しているのかを見直すきっかけになります。このように、「いつ」離職が起きているのかを把握することで、対応策が立てやすくなります。

分析視点3:「だれ」が辞めているか

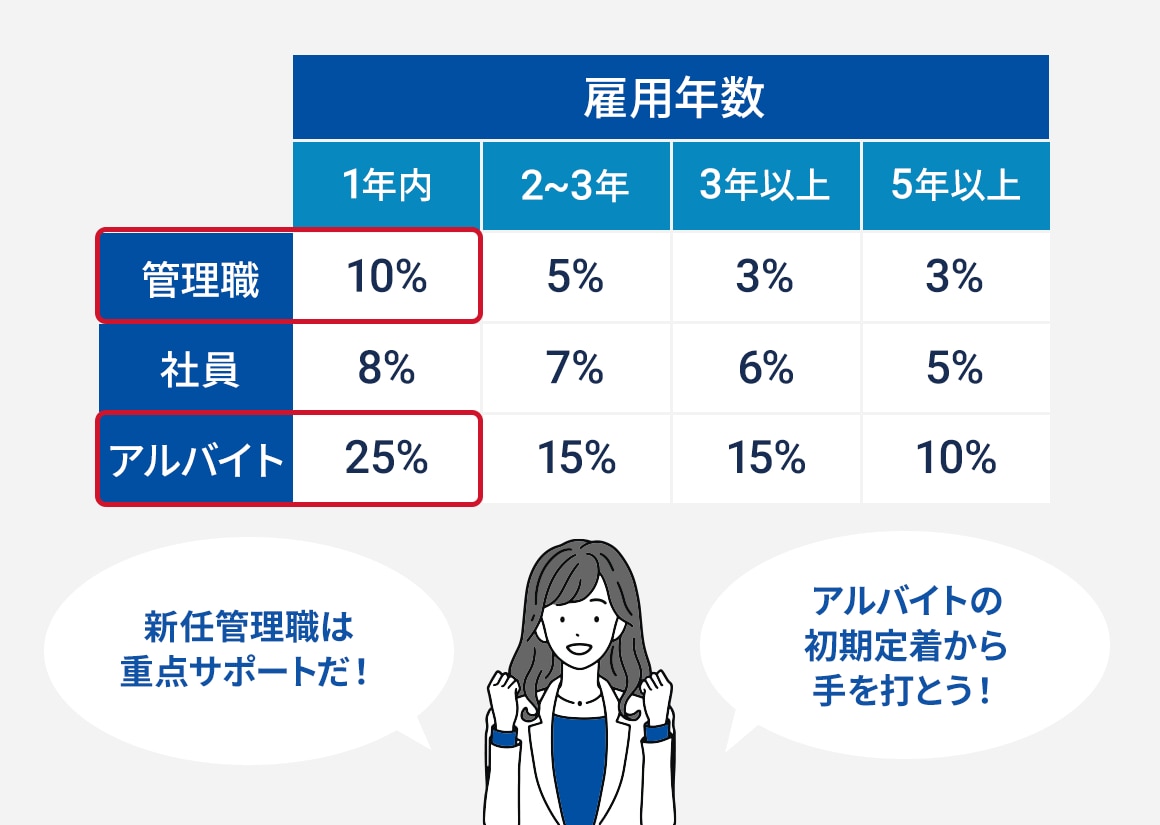

最後に注目すべきは、「どのような人が辞めているのか」という視点です。従業員を、雇用年数・役職・雇用形態などの属性でグループにわけ、それらのグループごとの離職率を計算すると、どのような人が辞めていく傾向にあるのかがつかめます。優先順位が高いグループを見つけることできれば、打ち手に優先順位がつけやすくなります。

この3つの視点、「どこ」「いつ」「だれ」は、それぞれ単独でも有効な分析視点ですが、たとえば、「営業部門の社員は入社後1年〜3年後に辞めやすい(どこ×いつ)」といったように、3つの視点を組み合わせて分析するとより具体的な課題を発見できる可能性が高まります。離職率改善の取り組みを正しい方向性でスタートさせるためには、離職率の分析に少し時間をかけてでも課題を特定した方が効率的です。いくつかの切り口で離職率データを算出して眺めてみることがおすすめです。

分析イメージ例

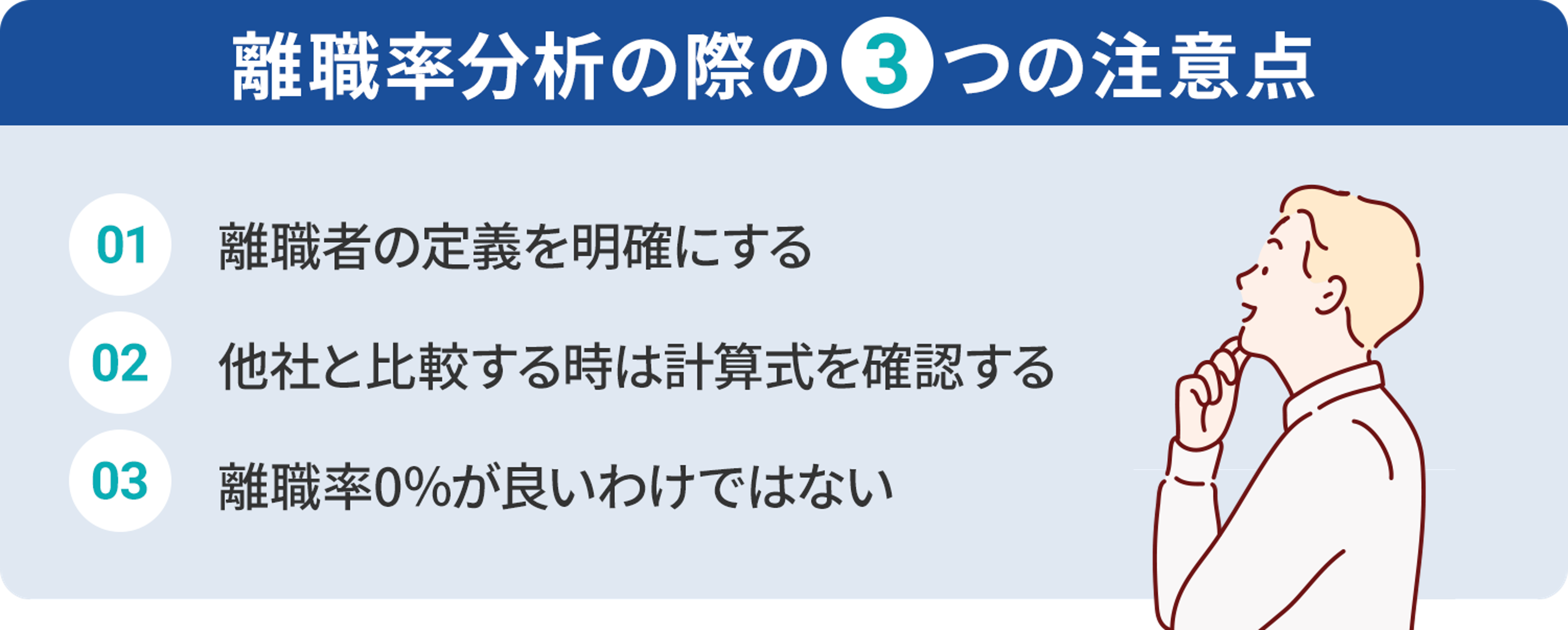

離職率を分析する際の注意点

自社の離職率を正しく読み解くために、計算結果を分析する時は以下の点に注意しましょう。

●離職者の定義を明確にする

どこまでを「離職者」とみなすかも自社のルールを決めておく必要があります。例えば、定年退職者や関連会社への転籍者を離職者数に含めるかどうかは企業の判断になります。一般的には本人都合の退職のみを離職率に反映し、定年やグループ内異動などは含めない企業が多いですが、自社のルールとして離職者の定義を明確化し計算の際にブレがないようにしましょう。

●他社と比較する時は計算式を確認する

離職率の計算方法は法律で定められているわけではなく、企業ごとに定義がさまざまです。他社のデータと比較する際は、その他社の離職率が「どのような計算式で算出しているか」「データの集計期間はいつからいつまでか」「どこまでを離職者とみなして算出されているか」といった前提条件を必ず確認しましょう 。

●離職率0%が良いわけではない

社員の流動性がまったくない状態は、必ずしも健全とは言えません。新陳代謝が起きず、新たな視点やスキルの導入が難しくなる可能性があるためです。特に成長過程にあるベンチャーやスタートアップ企業では、組織の変化や戦略の転換に伴って一定の離職が発生することが自然です。離職率が0%であることが必ずしも理想とは限らず、自社の成長フェーズや人材戦略に照らし合わせて適切な離職率を判断する必要があります。

日本の離職率の平均値

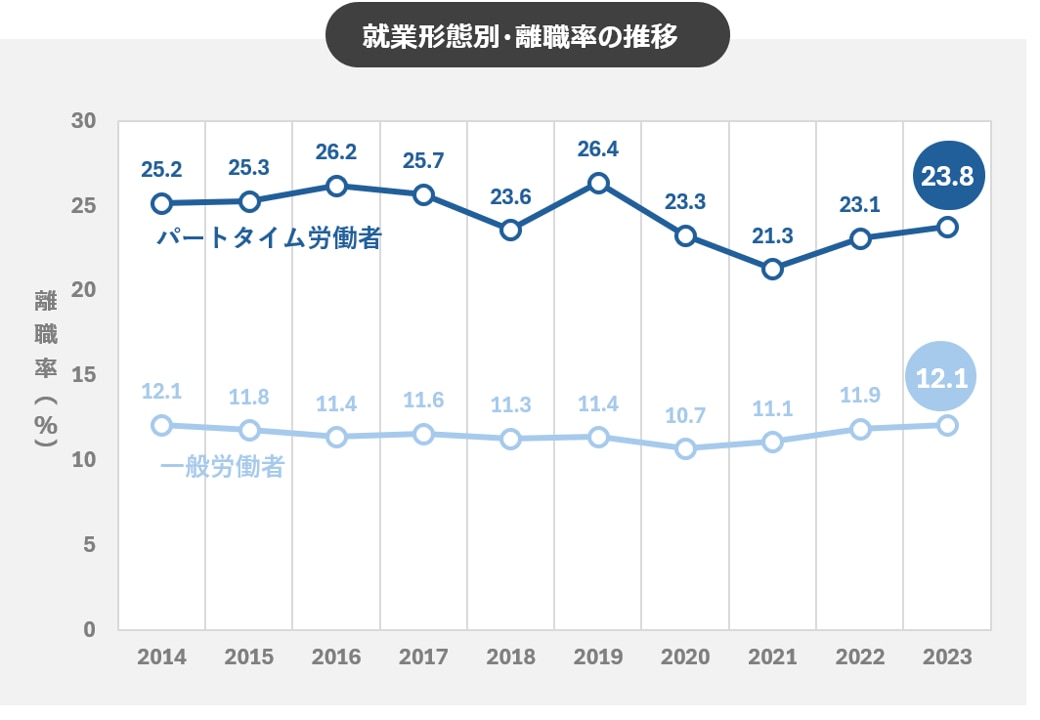

最後に、自社の離職率は高いのか?低いのか?を判断するひとつの目安として、厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」から、日本の離職率の平均値を解説します。

日本の離職率の平均値

雇用動向調査によると、パートタイム労働者の離職率は23.8%、一般労働者の離職率は12.1%となっています(2023年)。コロナ禍の2020年に離職率は一度低下しましたが、その後は上昇傾向です。

※出所:「令和5年雇用動向調査結果の概況(厚生労働省)」より弊社作成。

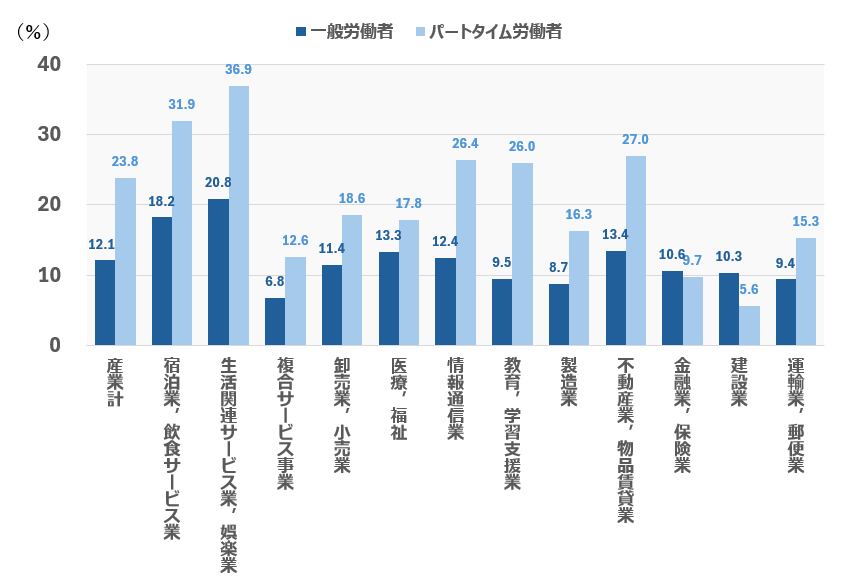

業界別の離職率

一般労働者の産業別離職率をみると、全体の離職率12.1%に対して、「宿泊業・飲食サービス業18.2%」「生活関連サービス業・娯楽業20.8%」と、この2つの産業で離職率が特に高くなっています(2023年)。

パートタイム労働者についても同様の傾向にあり、全体の離職率23.8%に対して、「宿泊業・飲食サービス業31.9%」「生活関連サービス業・娯楽業36.9%」と2つの産業で離職率が特に高くなっています。また、どの産業でも、一般労働者に比べてパートタイム労働者の離職率の方が高い傾向にあります。

グラフ2|産業別・離職率(令和5年)

※出所:「令和5年雇用動向調査結果の概況(厚生労働省)」より弊社作成(一部抜粋)

3年以内離職率

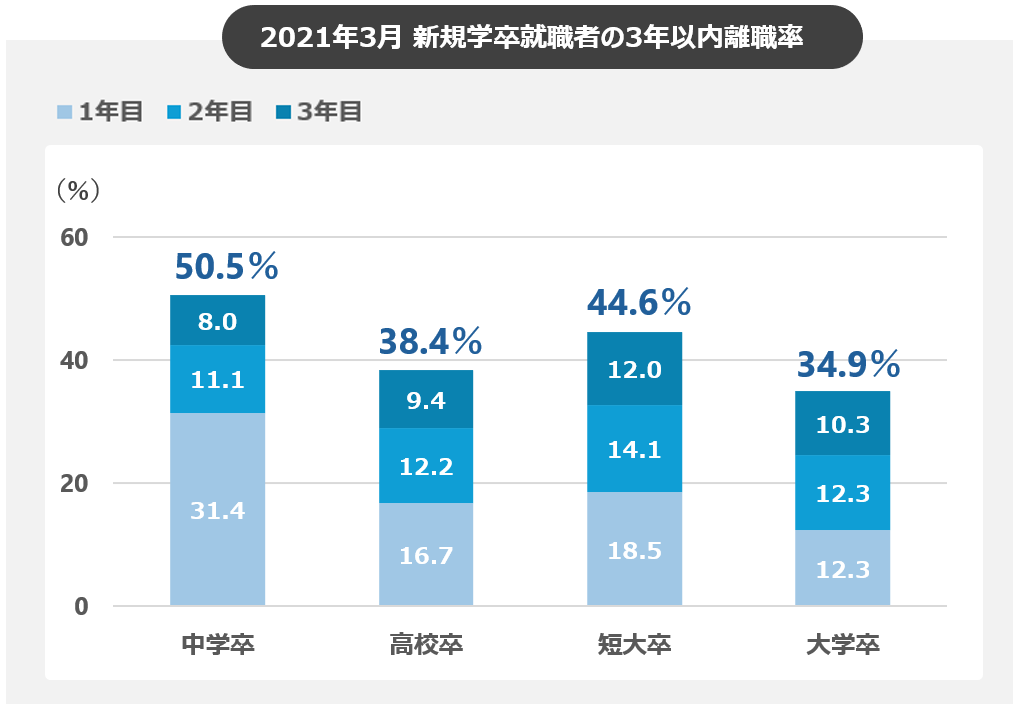

2021年3月に学校を卒業した就職者が3年以内に離職した割合は、次の通りです。

● 中学卒 :50.5%(-2.4ポイント)

● 高校卒 :38.4%(+1.4ポイント)

● 短大等卒:44.6%(+2.0ポイント)

● 大学卒 :34.9%(+1.6ポイント)

※カッコ内は前年からの増減幅

※出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和6年10月25日)」より弊社作成

学歴を問わず就職後3年以内離職率は3割を超える高い水準にあることがわかります。採用や新人の迎え入れを担当する部署は、この事実を踏まえて、採用戦略や新人の受け入れ態勢を検討することが求められます。

【参考】雇用動向調査で用いられている離職率の計算方法

離職率=離職者数÷1月1日時点の常用労働者数×100(%) 離職者の定義:常用労働者のうち、調査対象期間中に事業所を退職したり、解雇された者をいい、他企業への出向者・出向復帰者を含み、同一企業内の他事業所への転出者を除く |

まとめ

離職率は、単なる数字ではなく組織の健康状態を映し出す重要な指標です。一番大切なことは「計算して終わり」ではなく、その結果をどう活かすか。コラムで紹介した分析のヒントなども参考に、より働きがいの高い会社にしていくための武器として離職率をご活用ください!

また、離職率の分析から自社の課題がわかった後、どのような具体策を取ればいいのか?がわかる資料をまとめました。ご関心のある方は、以下からダウンロードください!