早期離職の理由とは?|厚労省のデータをもとに離職理由や対策を解説

採用に力をいれても早期に辞めてしまう――そんな悩みを抱える現場は少なくありません。数年後には、現場を支える中堅層となる若手社員の早期離職を改善できれば、組織に人材の厚みと安定が生まれます。 本コラムでは、厚生労働省のデータをもとに「早期離職が起きる主な理由」や「早期離職を防ぐための具体策」をわかりやすく解説します。

目次[非表示]

早期離職とは

早期離職とは

早期離職とは、採用した社員が入社後3年以内に離職してしまうことを言います。企業にとっては、期待していた戦力が定着しないだけでなく、採用や選考、育成にかかるコストが再び発生し痛手となります。

早期離職率を算出する計算式

離職率は「離職した社員の人数 ÷ 総社員数 × 100」で求められるシンプルな指標ですが、計算の対象に含める従業員の範囲を変えることで、さまざまな切り口の離職率を算出することができます。「早期離職率(3年以内離職率)」は以下の計算式で求めることができます。

〇年度入社社員のうち3年以内に離職した人数 ÷ 〇年度入社社員数 × 100 例)2022年4月入社の社員が20名で、3年後の2025年3月までに5名が退職した場合 5 ÷ 20 × 100 = 25% |

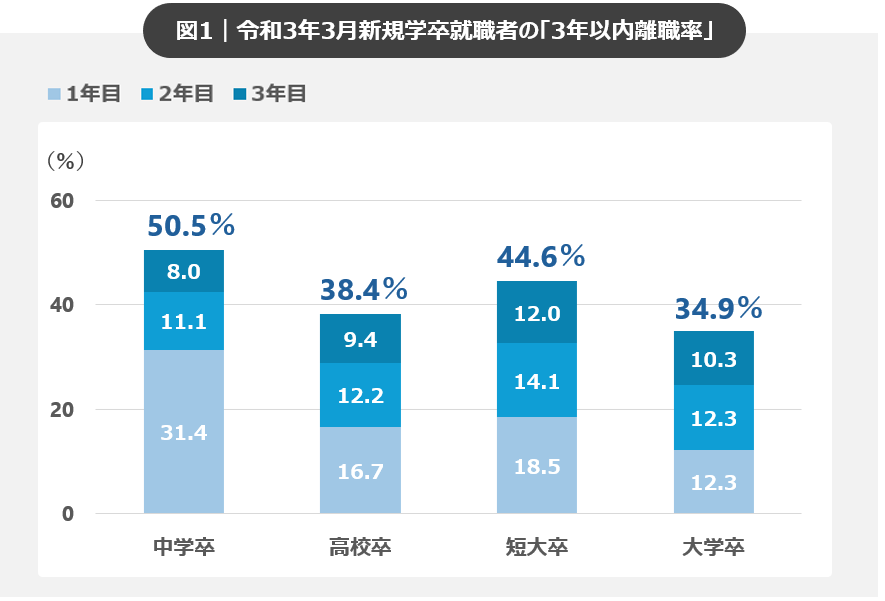

データから見る、早期離職の状況 (参考:厚生労働省)

さて早期離職とは、どの程度の割合で起きるものなのでしょうか?自社の早期離職率が高いのかどうかを判断する目安として、厚生労働省が「新規学卒就職者の離職状況」の中で公表しているデータをご紹介します。

データから見る、早期離職の実態

令和3年3月に学校を卒業した就職者が3年以内に離職した割合は、次の通りです。

● 中学卒 :50.5%(-2.4ポイント)

● 高校卒 :38.4%(+1.4ポイント)

● 短大等卒:44.6%(+2.0ポイント)

● 大学卒 :34.9%(+1.6ポイント)

※カッコ内は前年からの増減幅

学歴を問わず就職後3年以内離職率は3割を超える高い水準にあることがわかります。採用や新人の迎え入れを担当する部署は、この事実を踏まえて、採用戦略や新人の受け入れ態勢を検討することが求められます。

※出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和6年10月25日)」より弊社作成

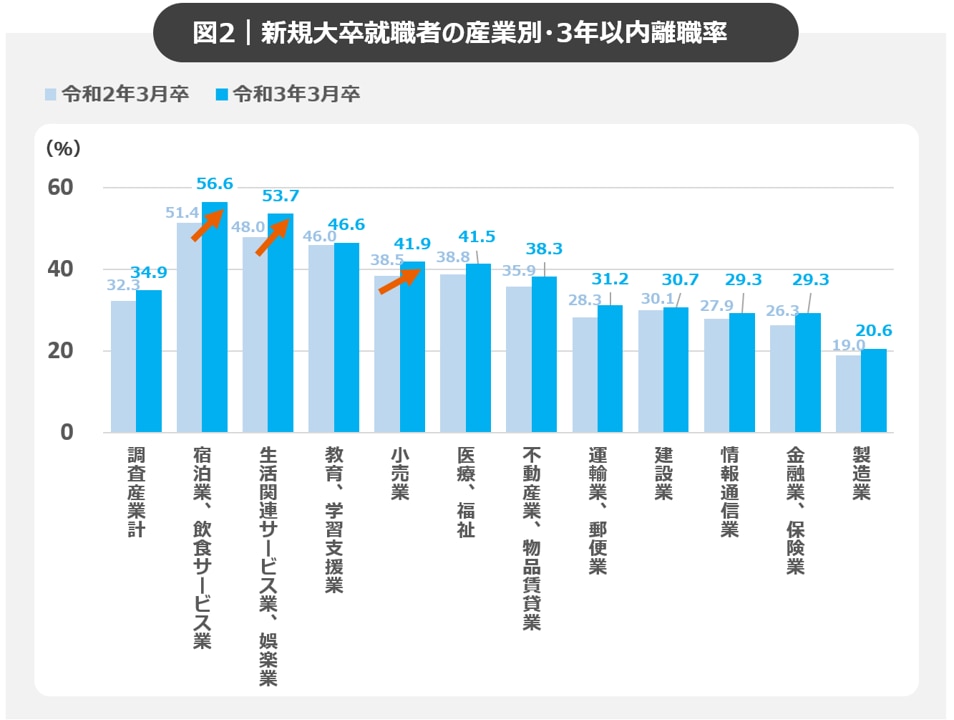

業界別、早期離職の実態

【図2】は、大卒就職者の早期離職率を産業別に示したグラフです。全体では令和2年卒が32.3%だったのに対して令和3年卒は34.9%と2.6ポイント上昇しています。すべての産業で早期離職率が上昇していますが、とくに「宿泊業・飲食サービス業(51.4%→56.6%)」「生活関連サービス業・娯楽業(48.0%→53.7%)」「小売業(38.5%→41.9%)」と、サービス業において3年以内離職率の上昇幅が大きくなっています。

※出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和6年10月25日)」より弊社作成(一部抜粋)

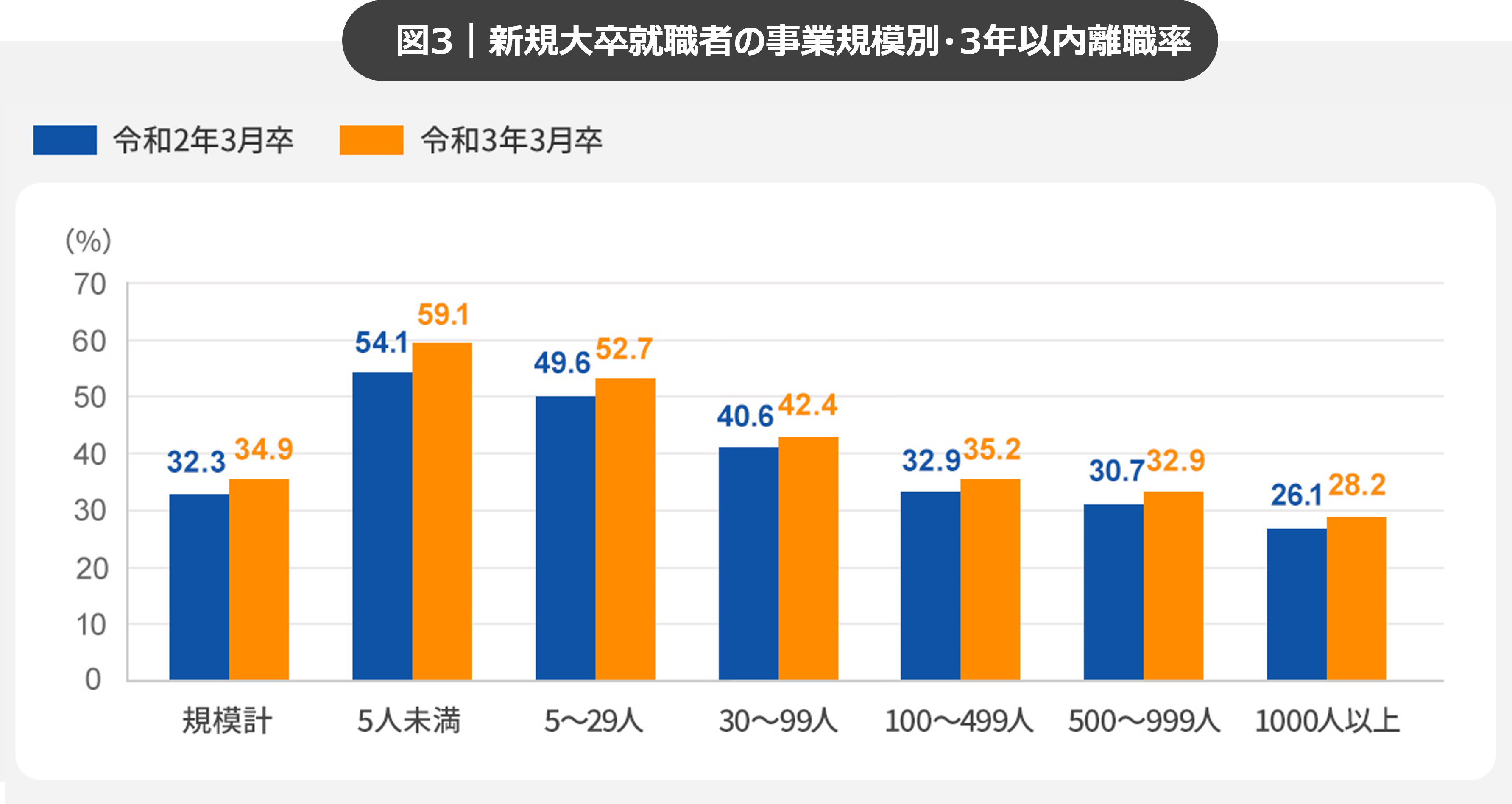

事業所規模別、早期離職の実態

早期離職率は事業所の規模によっても変わります。【図3】は大卒就職者の離職率を事業所の規模別に示したものです。事業所の規模が小さいほど離職率が高い傾向にあることがわかります。離職率がもっとも高い「5人未満(59.1%)」と離職率がもっとも低い「1000人以上(28.2%)」では、30.9ポイントの差が生まれています。

※出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和6年10月25日)」より弊社作成

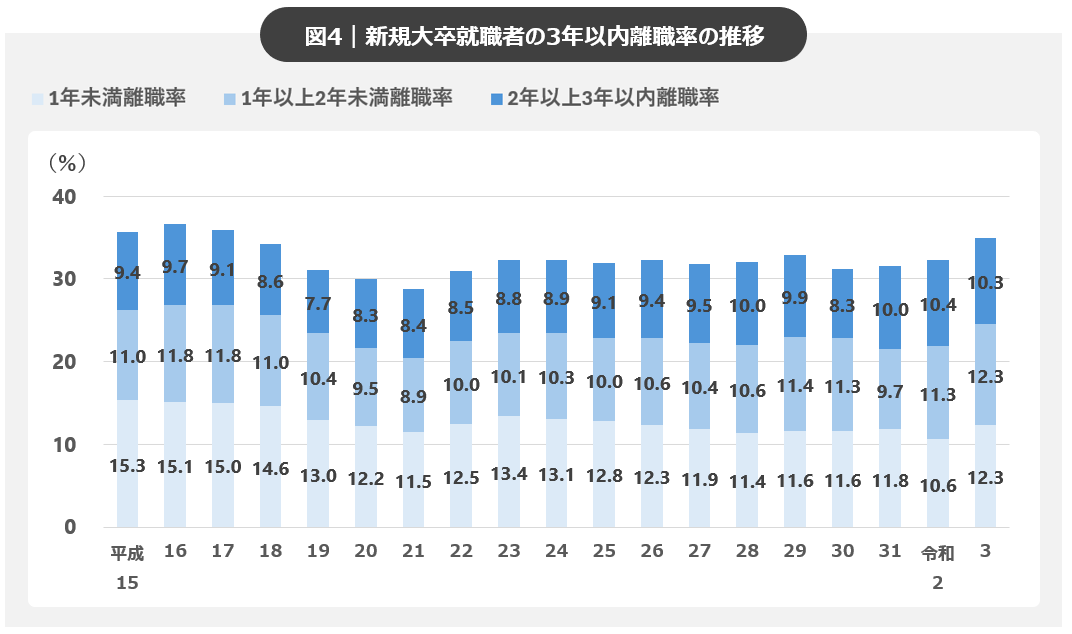

早期離職が起きるタイミング(参考:厚生労働省)

同じ早期離職といっても、入社後すぐに離職するケースと、入社後ある程度の期間を経てから離職するケースでは、その状況は大きく異なります。次に、早期離職は入社後どの程度のタイミングで起きることが多いのか、厚生労働省のデータでみてみましょう。

【図4】は、大学を卒業後に就職した人の早期離職率の推移を「入社1年未満」「1年以上2年未満」「2年以上3年以内」の3区分で示したものです。平成15年卒の人の場合、入社1年未満の離職率が15.7%と最も高く、当時は入社してすぐに離職する人が多かったことがわかります。

その後、「入社1年未満」の離職率は改善傾向にあり、令和3年卒の人の場合、入社1年未満の離職率は12.3%、1年以上2年未満12.3%、2年以上3年以内10.3%となっています。かつて最も高かった入社1年未満の離職率は、他のタイミングの離職率とほぼ同水準にまで改善しており、今後は早期・中期の離職対策をバランスよく講じることが重要といえそうです。

※出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和6年10月25日)」より弊社作成(一部抜粋)

※出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和6年10月25日)」より弊社作成(一部抜粋)

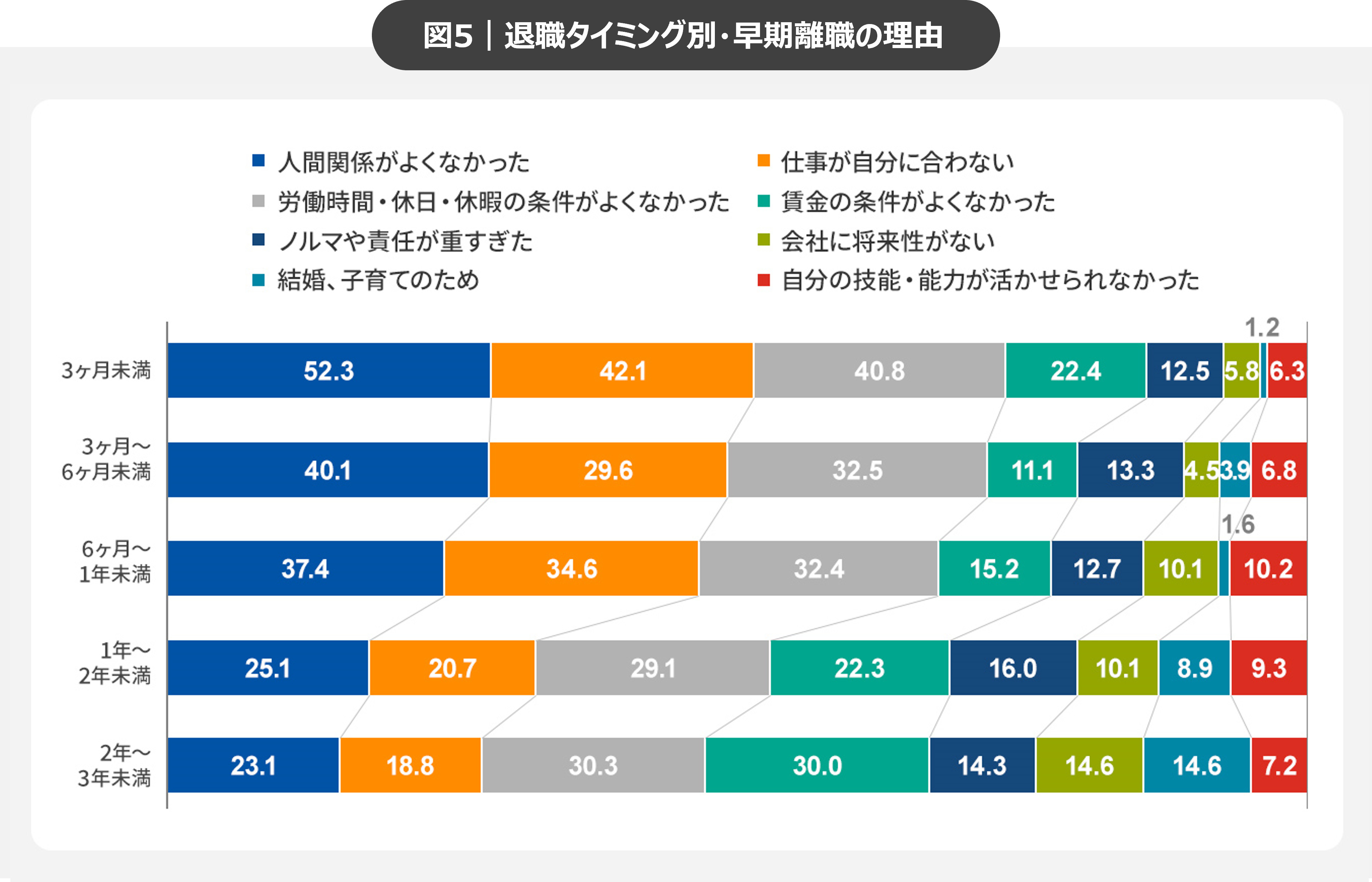

タイミング別の早期離職理由(参考:厚生労働省)

続いて、早期離職はなぜ起きるのか?その理由を厚生労働省のデータでみていきましょう。ただし、前述のように同じ早期離職でも、入社後すぐなのか、それとも、入社後一定期間が経ってからの離職なのかで状況は変わってきます。早期離職の理由ランキングを、タイミング別にみていきます【図5】。

※出典:厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査(令和6年9月25日) 」より弊社作成(一部抜粋)

●1年未満離職者の離職理由No1は「人間関係」

離職タイミングが早いほど「人間関係」をその理由にあげる人の割合が大きくなっています。特に3か月未満で辞めるケースでは、その割合は52.3%と2人に1人にのぼります。新入社員を迎える際は、職場の人間関係にスムーズに馴染んでもらうためのサポート体制の充実や心理的安全性の高い環境を整えることが大切といえそうです。

●1年未満離職者は「仕事が自分にあわない」も大きな離職理由になっている

入社して1年未満で離職しているケースでは「仕事が自分にあわない」という理由で辞める人も多くなっています。採用段階での説明の充実や既存社員との交流会の開催など、入社前と入社後のイメージのギャップをなくす工夫が求められます。

●入社後1~3年の早期離職防止には「昇給制度」「キャリアプラン」が大事

入社から1年以上が経過すると「賃金の条件がよくなかった」を離職の理由にあげる人が増加します。昇給制度やキャリアプランが明確に示されないことから生まれる、このままこの会社に勤め続けて給与は増えるのだろうか?キャリアが積めるのだろうか?といった将来への不安が早期離職を引き起こしていると考えられます。

●「労働時間・休暇」は、どのタイミングでも離職理由になっている

どのタイミングでも離職理由の3〜4割を占めるのが「労働時間・休日・休暇の条件が良くなかった」です。 働き方改革に取り組むことは、早期離職の観点でも重要といえそうです。

●まとめ

離職したタイミングが「入社後すぐ〜1年未満」と「1年以上3年以内」では、早期離職につながりやすい職場課題が違います。離職対策は、タイミング別に検討すると手が打ちやすくなります。

早期離職を減らすための具体策

ここまで解説してきたように、同じ早期離職でも、1年以内なのか、はたまた、3年に近い勤続を経てからの離職なのかで対策は変わってきます。ここではタイミング別に、早期離職を減らすために取るべき具体策を解説します。

入社前にやるべきこと

●事前情報の充実(入社後の失望を生まない採用活動を心がける)

採用段階での情報提供を充実させることは、早期離職を防ぐひとつの方法です。この手法は「リアリスティック・ジョブ・プレビュー(Realistic Job Preview: RJP)」と呼ばれます。リアリスティック・ジョブ・プレビューは日本語では「現実的な仕事情報の事前開示」といった意味合いで、企業が求職者に、仕事内容や組織の良い点だけでなく悪い面も含めたありのままの情報を提供することで、入社後に感じるギャップを減らし定着率を高めることを目的とした手法です。

<リアリスティック・ジョブ・プレビューの4つの効果>

①ワクチン効果 ネガティブな情報も伝えることで、求職者の過剰な期待を緩和し、入社後の失望感を和らげる ②スクリーニング効果 十分な情報を伝えることで、「この職場が自分にあっているか」を求職者自身が判断でき、採用のミスマッチが減る ③コミットメント効果 ありのままの情報を開示する姿勢は誠実さを感じさせ、求職者の組織への愛着や帰属意識を高める ④役割明確化効果 期待を明確に伝えることで、即戦力化や仕事への満足度を高める効果が生まれる |

●OB・OG訪問を企業主導で取り行う

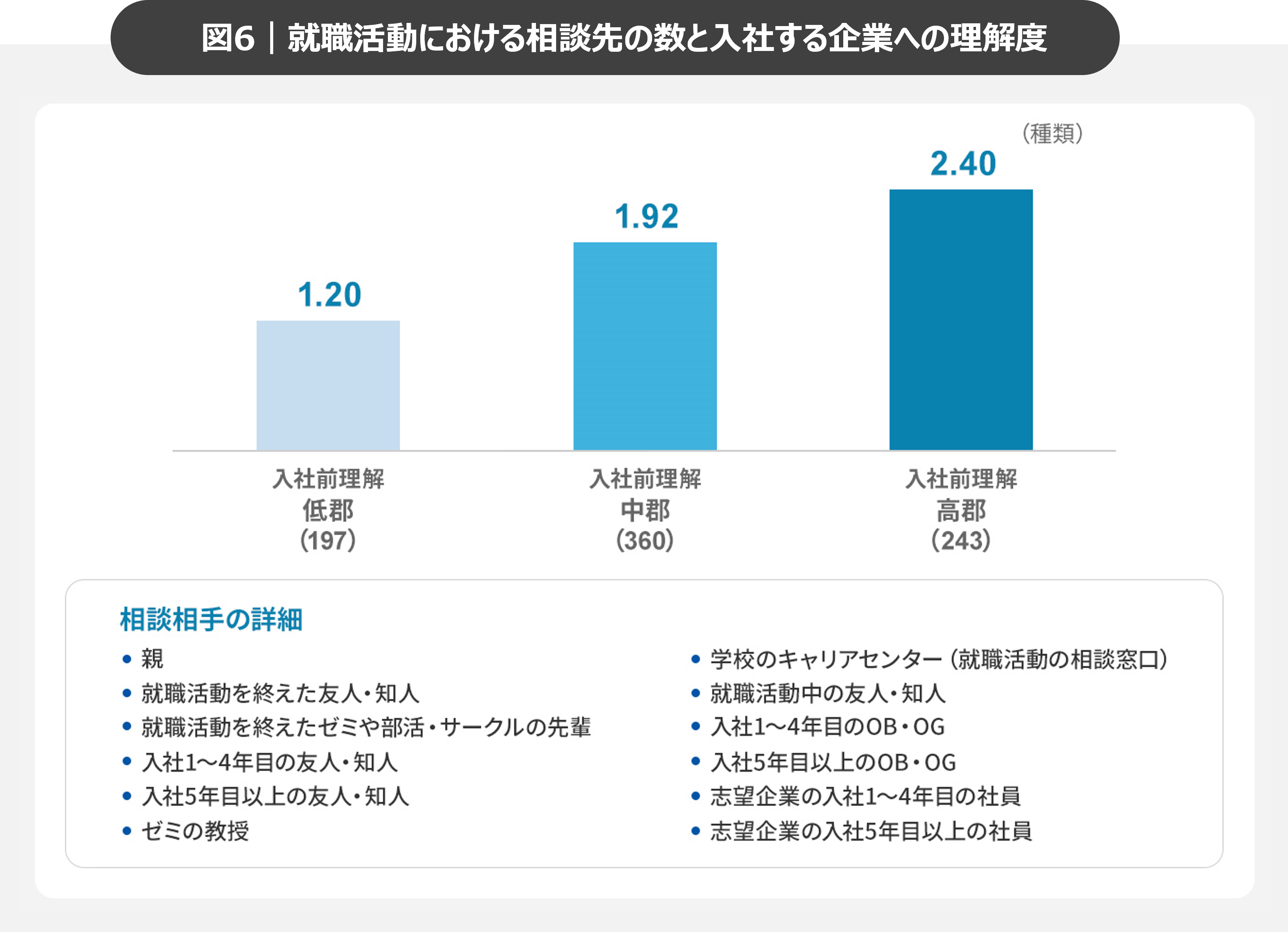

入社前に思い描いていた職場のイメージと現実にギャップがあると早期離職のリスクが高まります。【図6】をみると、入社前の職場理解度が高い人は、多くの相手に相談していたことがわかります。とはいえ、先輩社員との接点を自力で見つけるのが難しい応募者もいます。企業主導で「OB・OG訪問」や「社員との交流会」など応募者の職場理解が深まる機会を提供することは早期離職防止につながります。

※出典:パーソルキャリア株式会社/CAMP「就職活動と入社後の実態に関する定量調査(2019年2月)」

入社直後

●コミュニケーションが生まれる場をつくる

入社1年未満の社員の離職理由No1は人間関係です。そして、良好な人間関係を築く出発点は「相手を知る」ことです。会社が社員間の人間関係を直接コントロールすることは困難ですが、上司と部下、同僚同士が交流できる機会を提供することは可能です。例えば、以下のような施策があります。

<コミュニケーション施策例>

・社内イベントの開催 ・社内部活の設立 ・チームビルディング研修(相互理解を深めるワークやゲームの実施) ・ランチ会(ランチの時間を利用して交流を促すイベント) ・地域ボランティア活動への取り組み ・サンクスカードの導入 |

「手軽に始めたい」という時におすすめなのが、社員同士の挨拶の見直しです。挨拶は相手に関心を持っていることを伝えられる最もシンプルな手段です。毎日きちんと挨拶を交わしていれば、雑談が自然と生まれたり、ちょっとした相談がしやすくなったりするものです。「影響力の大きい幹部や上司が率先して新人に挨拶」「先輩社員に挨拶リーダーを任せる」といった工夫で挨拶文化をつくりあげましょう。

●先輩社員によるメンター制度を整える

実際に早期離職率を改善した企業で取り組んでいる施策の代表例が「先輩社員によるメンター制度」です。メンター制度とは、先輩社員(メンター)が後輩社員(メンティ)と定期的に面談を行い、悩みを聞いたり、問題解決をサポートする制度です。直属の上司や同じ部署の先輩ではなく、利害関係のない異なる部署の先輩社員がメンターになることが一般的です。メンター制度を採り入れ、新人が「悩みや不安を気軽に相談できる環境」「一人で抱え込まない環境」 を整えることは早期離職防止に有効です。

●理念や事業の意義を伝える

入社直後に、企業理念や事業の社会的な意義をあらためて確認することは「仕事への誇り」を高める手助けとなります。特に若手社員は、業務に追われる仕事の目的を見失いがちです。企業の価値観や事業の社会的意義は、入社直後の時期に繰り返し確認することが大切です。

入社半年以降

●キャリアプランを示す

「今の会社で働き続けて自分のキャリアにプラスになるのだろうか?」といったキャリア形成への不安は、離職の一因になります。この理由による早期離職を防ぐためにまっ先に取り組みたいのが、キャリア面談(社員が自分の成長やキャリアについて相談できる面談)の定期的な実施です。どれだけ制度が充実していても、本人が理想とするキャリアを具体的に思い描けていなければ、それを活用することができないからです。その上で、制度を整えることは大事です。以下に代表的な制度をご紹介します。

<キャリアアップを支える制度例>

・等級制度 ・複線型のキャリアパス(例:マネジメント職と専門職コースを設けるなど) ・社内公募制度(人材が必要な部署が社内で異動希望者を募る制度) ・社内FA制度(一定の条件を満たした社員が希望部署への異動を申告できる制度) ・スキルアップにつながる研修制度の構築 |

●上司のマネジメントスキルの向上

新人にとって上司は大きな存在です。上司のマネジメントスキルを高めることは、社員の早期離職を防ぐために欠かせません。特に、モチベーションマネジメントやキャリアマネジメントといった、人に対するマネジメントスキルを磨いてもらうことが大切です。マネジメント研修を定期的に開催する、管理職の評価項目に「人に対するマネジメント力」を加えるといった施策を講じることが有効です。

どのタイミングでも大事な施策

●長時間労働の是正に取り組む

長時間労働は心身の疲労につながり、常態化すると、離職はもちろん最悪の場合は社員の体調悪化を招いてしまいます。現場任せにせず、 「残業時間の可視化と上司による定期的なチェックを行うい、一定時間以上の残業が発生した場合は業務量の適正化を行う」「ノー残業デーや早帰り推奨日を設けメリハリのある働き方を促進する」など、会社として働きすぎを防ぐ仕組みをつくることがが重要です。

●エンゲージメントサーベイで離職の兆候を早目に察知する

新人が離職の意向を伝えてきた後に、その気持ちを変えるのは簡単ではありません。離職を防ぐには、早い段階で離職につながりそうな芽を見つけることが必要です。上司に部下との定期的な面談を行ってもらうことは、エンゲージメントサーベイを定期的に行い社員の離職の兆候を早期に察知できるように仕組みを整えることも有効です。

●退職者面談を行う

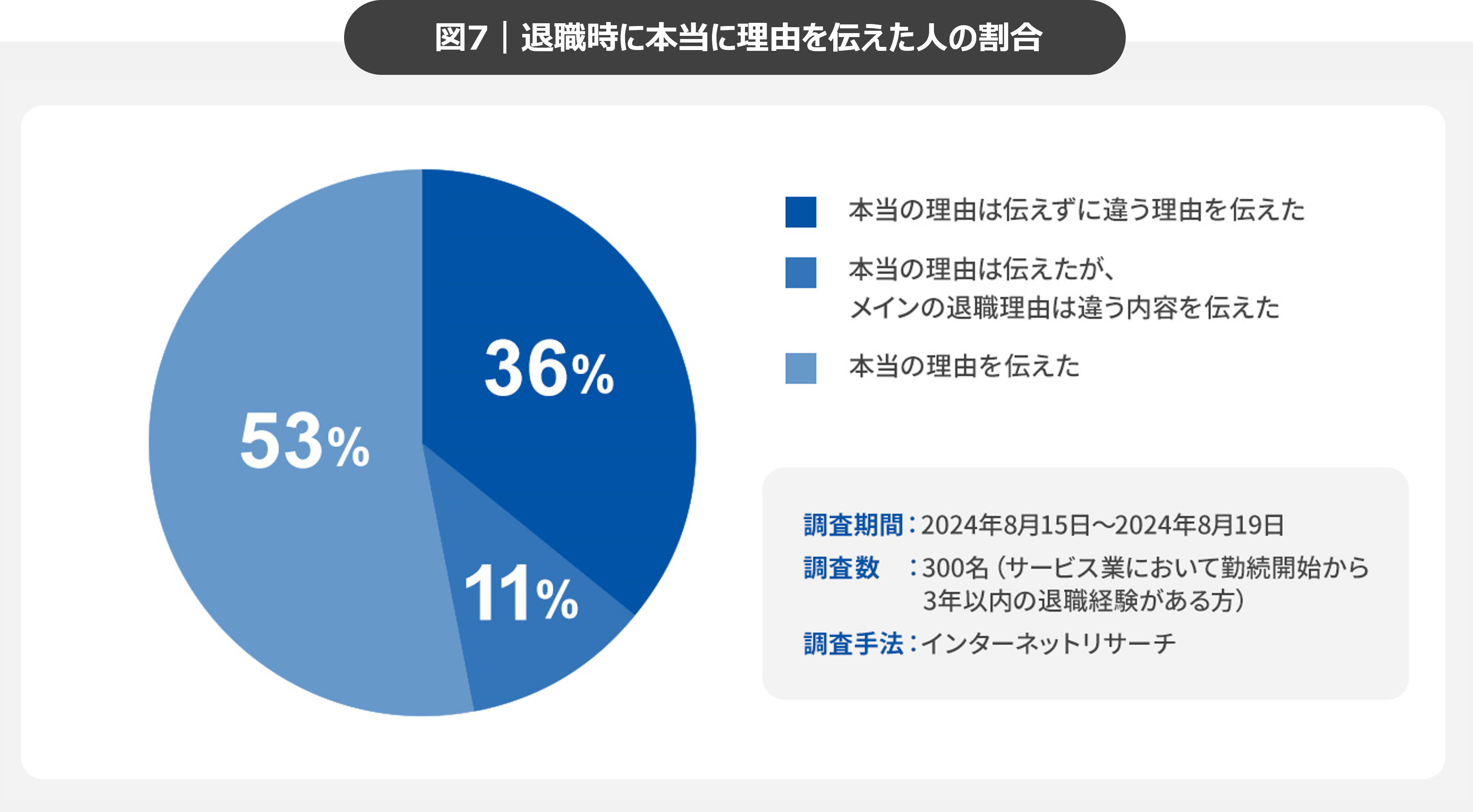

【図7】は、会社を辞めると決めた社員が離職理由をどの程度本音で話しているのかを調べた結果です。36%もの人が本当の離職理由を伝えていないことがわかります。 退職者の本音を引き出し、将来の離職を防ぐ手立てを適切に考えるためには「退職者面談」が有効です。この面談では本音を引き出すことが重要ですが、そのための工夫としては「上司ではなく人事部が行う」「退職手続き後に行う」といったやり方があります。面談で得た退職理由を整理して、大きな問題から順に手を打っていきます。

※出典:「早期離職者の本当の退職理由に関する調査(弊社調査)」

早期離職者が増えることによる3つのデメリット

早期離職は「一人辞めるだけ」と思われがちですが、実は組織全体に大きな影響を与えます。人事担当者やマネージャーにとって、早期離職がもたらすデメリットを理解しておくことは重要です。ここでは、特に押さえておきたい3つのデメリットを解説します。

(1)採用・育成コストが無駄になる

早期離職によってまず問題になるのは、「求人媒体への掲載費用」「面接や教育を担う社員の人件費」など、 採用と育成にかけたコストが無駄になってしまう点です。早期離職を改善することは、こうした無駄を減らし、採用・育成コストの膨張を防ぐことにつながります。

(2)次世代の停滞

企業にとって数年先を見据えて人材を育てることはとても大切です。特に20代の若手社員は、数年後には現場を支える中堅層やマネージャー候補として期待される存在です。 その層が定着せず早期に離職してしまうと、「次世代マネージャー候補」はもちろん、「新人を身近で支える先輩」や「年配社員と新入社員の橋渡し役」の不足も招きます。中堅層が厚ければ、組織は安定します。早期離職の防止は、将来的な人材の柱を守るためにも欠かせません。

(3)周りの社員への影響

早期離職が続くと、辞めた人の業務を残った社員が引き継ぐことになり、どうしても負担が大きくなります。 また、「この会社は大丈夫だろうか」 といった不安を抱く社員も出てきます。結果として、さらに退職者が増える──いわゆる 連鎖離職に発展することもあります。職場の安定を保つためには、早期離職が頻発しない環境づくりが欠かせません。

まとめ

早期離職がなぜ起きるのか、その主な理由と有効な対策について解説しました。社員が離職を決断する原因は、離職のタイミングによって異なります。早期離職に取り組む際は、「どのタイミングの離職を改善したいのか」を決めてから取り組むことで、解決策を見いだしやすくなります。

一方で、社員とアルバイトでは早期離職の理由に違いがあることをご存知でしょうか。 詳しく知りたい方は、以下ダウンロード資料より、ぜひご覧ください。立場によって離職の背景は大きく変わるため、対策も一律では効果が出にくいのが実情です。貴社の離職防止のヒントに活かしていただければ幸いです。