【離職防止アイデア12選!】組織行動論から考える離職対策

人はどのような時に離職を決意するのでしょうか?このコラムでは、離職の背景にある社員の複雑な心理をひも解くため、組織の中の人間行動を研究する「組織行動論」の中から、離職に関わる理論をご紹介。理論から読み解く、離職防止対策を解説します。「 離職率低下に成功した企業の事例」「離職防止対策に取り組む前にやるべきこと」もご紹介。自社の取り組みを見直すヒントとしてお役立てください。

目次[非表示]

離職防止とは

「せっかく育てたのに辞めてしまった・・・」「早く〇〇に気がついてあげられていれば・・・」そんな経験をしたことのある方も多いのではないでしょうか。離職防止とは、社員の離職を防ぐために企業が取り組む施策のことです。「リテンションマネジメント」や「リテンション施策」とも呼ばれ、人材難の時代をむかえた現在、企業にとって重要なテーマとなっています。

離職防止対策が重要視されはじめた理由

企業が離職防止対策に力を入れはじめた背景には、次のような理由があります。

- 売り手市場で、採用だけでは人員確保が難しい

- 転職が身近な選択肢となり、人材の流動性が高まっている

- 残った社員に負担がかかり、離職連鎖が起こりやすい

このような状況を受けて、企業は人材確保を採用だけに頼るのではなく、離職を防ぐための対策にも力を入れるようになっています。

離職防止対策に取り組む前にやるべきこと

さて、「評価制度の見直し」「働き方の柔軟性の確保」 など離職を防ぐ施策は多数ありますが、このような離職防止の具体策に取り組む前にやるべきことがあります。それは社員が「なぜ辞めるのか」を知ることです。いかに多くの施策を講じたとしても、社員が本当に悩んでいるポイントとずれていては、十分な効果を期待できないからです。そのためには『離職の原因を可視化する仕組み』が欠かせません。以下に、『離職の原因を可視化するための仕組み』をご紹介します。

1.離職率を読み解く

まずは何といっても、自社の離職状況をデータで客観的に把握することが大切です。例えば、部署別や年次別といった切り口で社員をグループにわけて離職率を確認すれば、どのグループの離職を優先して改善すべきか判断することができます。また、離職率の時系列変化を追えば、手を打った施策が効果的だったのか否かを見極めることができます。感覚ではなく事実に基づいた意思決定が可能になる『離職データの可視化』は、離職防止の出発点です。

2.退職者面談を行う

離職データの背景にある、社員の気持ちや現場のリアルな状況を知るには、退職者本人へのヒアリングが有効です。退職者との面談では、退職理由や組織に対する本音を引き出すことが重要ですが、そのための工夫としては「上司ではなく人事部が行う」「退職手続き後に行う」といったやり方があります。面談で得た退職理由を整理して、大きな問題から順に手を打っていきます。

<代表的な質問例>

3.離職率を人事KPIにする

離職防止を全社的に進めたい場合は、離職率を人事部門のKPI(重要業績評価指標)として設定すると効果的です。明確な数値目標を持つことで、幹部層も関与しやすくなり、経営視点でのサポートや意思決定を受けることが可能になります。特に日本では採用のみに目がいきがちであるため、経営陣と人事部が共通して目指すKPIとして離職率を設定すると、方針が徹底され、離職率改善の成功確率が高まります。

【関連記事】人的資本経営の取り組みを加速させる人事のKPIとは?

組織行動論から考える離職防止

次章で、離職を防ぐための具体策をご紹介していきますが、その前に「なぜ人は辞めるのか」を考えてみましょう。現場では、離職の理由が複雑で簡単に整理できないこともあります。そんな時に役立つのが、組織行動論などの理論的な視点です。理論がすべてではありませんが、「人はどんな時に離職意向が高まるのか」「どんな時にやる気をなくすのか」などの傾向を知っておくと、現場の状況を整理する時に役に立ちます。

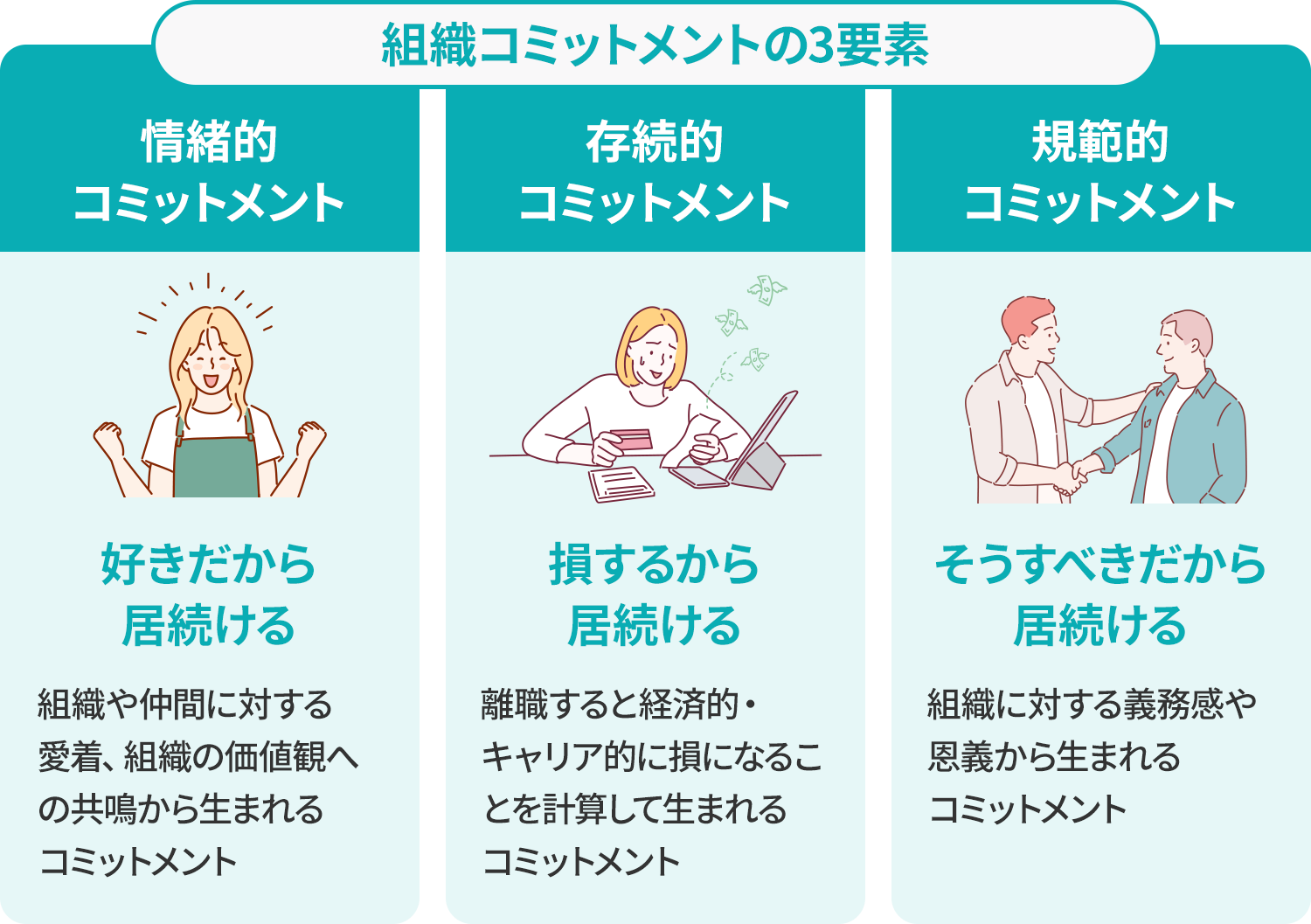

1.組織コミットメント

従業員に「この会社で働き続けたい」と思ってもらうために、組織には何ができるのでしょうか?この問いに答えるために経営学では多くの研究が行われてきましたが、離職をより良く予測できることから「組織コミットメント」への実務家や研究者の注目が高まっています。

50年以上も前から組織コミットメントについての研究は進められてきましたが、その中でも多くの研究者に受け入れられているのが、カナダのウェスタン・オンタリオ大学の心理学者であるジョン・マイヤーとナタリー・アレンが提唱した「3次元モデル」です。

「3次元モデル」では、組織に居続ける、あるいは、組織から離職することに影響する従業員の心理には、以下の3種類があると整理しています。

さて、3つのコミットメントのうち少なくとも1つが高ければ、その人は組織のメンバーであり続けるという点が、3次元モデルのポイントです。 ただし、「存続的コミットメント」が高い従業員のパフォーマンスは低いことがわかっています。それだけが高まる施策は避ける必要があります。

3つのコミットメントの中でも、離職を抑え、また、自らの職務範囲外の行動を促すとわかっているのが「情緒的コミットメント(好きだから居続ける)」です。【図1】は、従業員の「情緒的コミットメント」を育てる代表的な要因です。離職防止対策に取り組む時は、これらの要因を意識すると効果的です。

【図1】情緒的コミットメントの先行要因

+は高める要因、-は低下させる要因

仕事の特性 |

+自律性(仕事の進め方やスケジュールを自分で決められる)

+挑戦的な職務

+職務範囲の広さ

-役割葛藤(複数の矛盾した要求の下で働かないといけない)

-役割曖昧性(自分が何を期待されているのかわからない)

|

職場の人間関係 |

+上司や部下、同僚との関係の質

+周囲からのサポート

|

制度への納得感 |

+制度プロセスへの納得

+賃金・評価制度の公平さ

+能力開発機会への満足度

|

組織文化 |

+経営理念浸透

+強い組織文化(共有された価値観・信念・行動規範)

|

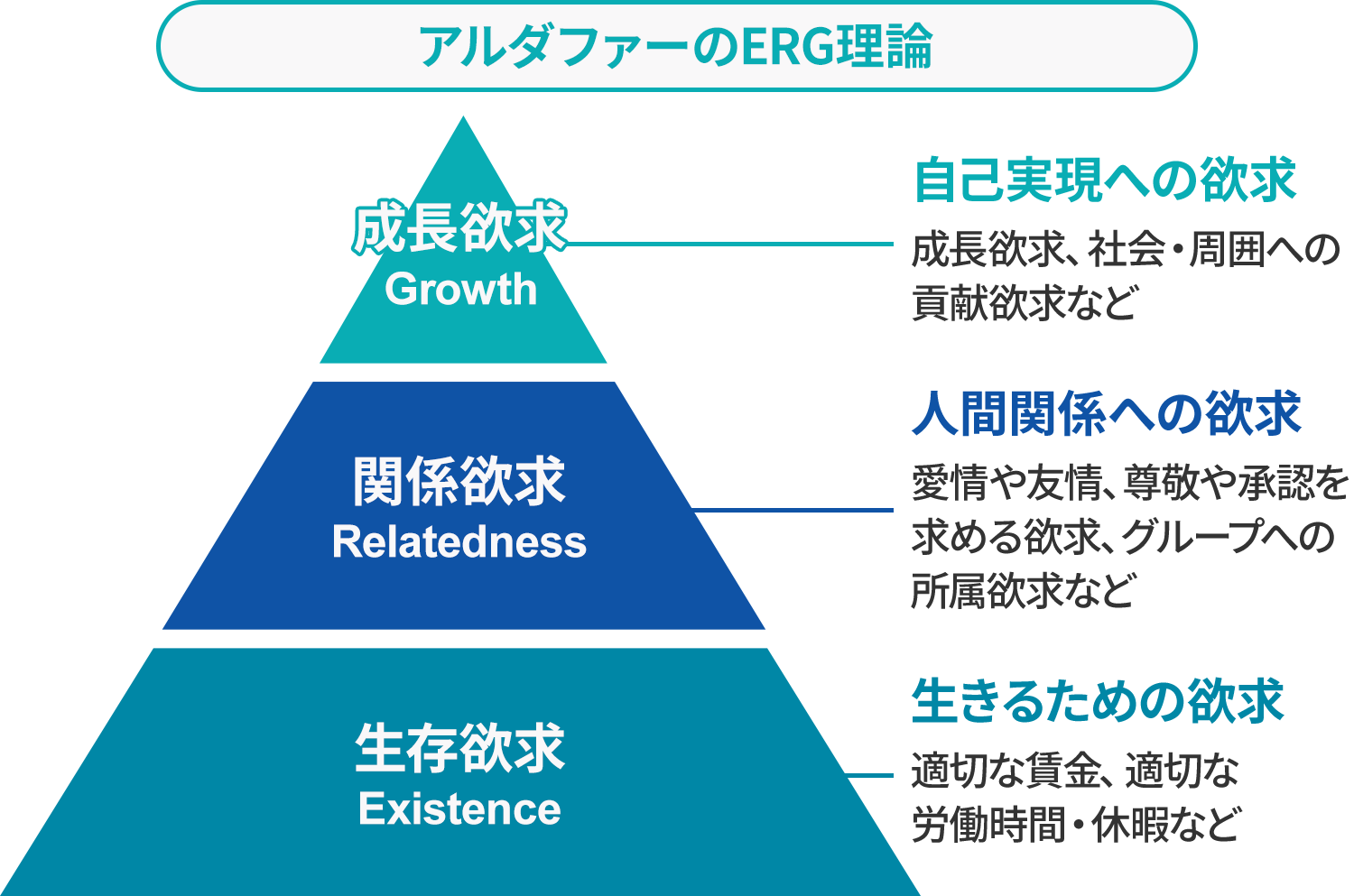

2.ERG理論

2つ目に紹介するのは「ERG理論」です。心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求階層説」が人間の欲求について考察した理論としては有名ですが、この「欲求階層説」の現実にそぐわない点を改めて、クレイトン・アルダファーが提唱したのが「ERG理論」です。

アルダファーは人間の欲求を、生存欲求(Existence) 、関係欲求(Relatedness) 、成長欲求(Growth) の3つにわけ、マズローと同じように階層性があると考えました。それぞれの頭文字を取って「ERG理論」と呼ばれています。

さて、アルダファーの「ERG理論」がマズローの「欲求階層説」と違う点は、

|

・同じ個人が異なる欲求を同時に持つことがある

(マズローは下位欲求が満たされると上位欲求が芽生えると解釈)

・上位の欲求が満たされない時、下位の欲求への渇望が大きくなることがある

|

と考える点です。例えば、成長欲求が満たされない社員が、人間関係を充実させようとして、必要以上に社交に時間を費やしてしまうケースが起こり得るということです。

離職防止に取り組む際は、従業員には「生存」「関係」「成長」と階層的に欲求があることを理解して、それぞれの欲求を満たす多視点な施策を組み合わせることが大事です。

離職を防止するための取り組み12選

理論で示されたポイントを踏まえながら、離職を防ぐための具体的策を考えていきましょう。

人間関係による離職を防ぐ

人間関係が原因の離職を防止するためには、①職場の雰囲気、②同僚など横の関係、③上司など縦の関係の3つの側面から考えることが大切です。

●コミュニケーションが生まれる場をつくる

良好な人間関係を築く出発点は「相手を知る」ことです。会社が社員間の人間関係を直接コントロールすることは困難ですが、上司と部下、同僚同士が交流できる機会を提供することは可能です。例えば、以下のような施策があります。

<コミュニケーション施策例>

|

・社内イベントの開催

・社内部活の設立 ・チームビルディング研修(相互理解を深めるワークやゲーム)

・ランチ会(ランチの時間を利用して交流を促すイベント)

・地域ボランティア活動への取り組み

・サンクスカードの導入

|

ちなみに弊社では、「ウォーキングイベント」「フットサルイベント」といったスポーツタイプのイベントから「ゲーム大会」「書初め大会」といった文科系のイベントまで、やりたいと思った人が全社広報をして開催してくれています。また、大人数が集まる会議では「島型の座席配置(テーブルを向かい合わせに並べる配置) 」にして参加者の交流を促すといった、簡単にできる工夫も取り入れています。

堅苦しい取り組みになってしまったり、頻度が多すぎると社員の負担になってしまいます。楽しいことが大好きな社員に企画・主催してもらう、自由参加で行うなど、柔軟な発想で取り組みましょう。

●挨拶の文化を大切にする

コストをかけずにできる取り組みがあります。それは、出勤時や退勤時の「社員同士の挨拶」を見直すことです。挨拶は、相手に関心を持っていることを伝えられる、もっともシンプルな手段です。毎日きちんと挨拶を交わしていれば、自然と雑談が生まれたり、ちょっとした相談がしやすくなったりするものです。相手の目を見て、心を込めて。そんな本気の挨拶を、

- 影響力の大きい幹部や上司が率先する

- 新人に挨拶リーダーを任せる

(新人が挨拶をしたら先輩はきちんと対応するものです)

といった工夫をしながら取り組んでみてください。

●心理的安全性の高い職場にする

心理的安全性の高い職場とは、自分の意見や気持ちを安心して伝えられる環境や関係性がある職場のことです。例えば、「従来のやり方に疑問があれば率直に意見を言える」「会議でわからないことがあれば遠慮なく質問できる」 といった行動が、気兼ねなくできる組織を指します。

Google社が行った研究では、心理的安全性の高いチームは「離職率が低い」「収益性が高い」といった複数の良い特徴があることが判明しています。

さて、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授は、チームの心理的安全性がどの程度あるのかを確認する方法として 以下の7つの質問に回答してもらうやり方をあげています。以下の質問に回答することで、自分の職場を見つめ直してみましょう。

<心理的安全性のレベルを確認するための7つの質問>

|

1.このチームでは、ミスをすると責められることが多い(R)

2.このチームには、問題や難しい課題を気軽に提起できる雰囲気がある

3.チームのメンバーは、自分と違うという理由で他者を拒絶することがある(R)

4.チームに対してリスクのある行動を取っても安全である

5.チームの他のメンバーに助けを求めるのは難しいことがある(R)

6.チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない

7.チームメンバーと仕事をする時、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる

|

上司による離職を防ぐ

部下にとって上司の存在は大きなものです。ここでは、組織行動論の視点から、上司が意識すべきポイントを解説します。

●フィードバックを行う

上司からのフィードバック(助言や評価)があると、部下は自分を支えてくれる人がいると実感することができ、組織へのコミットメントが高まることがわかっています。「任せる」と「丸投げ」が違うとわかっていても、意識的にフィードバックの機会を取らないと、うっかり「丸投げ」になって部下に不安や不満が溜まってしまいます。次のような点を上司は意識します。

<上司のフィードバック行動例>

|

・こまめに声をかける

・問題解決のための具体的な提案やサポートを行う

・成果や努力を伝え、良かった点を承認する

|

自分自身が仕事に追われていて「うっかり丸投げ」になってしまう心配がある場合は、毎週〇曜日など定例でミーティングを入れておき、その場では部下から報告させるだけでなく、意識的にフィードバックも行うようにしましょう。

●期待を伝える

「自分が何を期待されているのかわからない状態(役割曖昧性)」は、組織へのコミットメントを低下させ、離職意向を高めることがわかっています。上司が指示を出す時は、「この仕事を通じてどのような成果を期待しているのか」や「どんな役割を担ってほしいのか」を具体的に伝えることが重要です。上司の明確なメッセージが、部下の安心感やモチベーションにつながります。

●仕事の裁量権を広げる

仕事の進め方やスケジュールを自分自身で意思決定できると(仕事の自律性が高まると)、仕事への責任感やモチベーションが高まることがわかっています。 例えば、次のような配慮が大切です。

|

・「考える余白」を残して仕事を任せる

・スケジュールを自分で調整できるようにする

・細かく指示を出しすぎない

|

裁量権は、自分で考え判断する力のある優秀な人材の離職を防ぎます。管理職には「部下の判断や考えを尊重するマネジメントスタイル」を習得させましょう。

●部下のことを知る

離職を防ぐには、上司が部下を理解し、一人ひとりの個性や状況に応じたサポートをすることが最も重要です。「日常の雑談を大切にする」「上司から自己開示をする(上司も自分のことを適度に話す)」「定期的に(または、業務ではなく部下のことを話す時間をつくる)」 といったことを意識します。

キャリアへの不安による離職を防ぐ

キャリアへの漠然とした不安は、離職の大きな要因になります。ここでは「社員が将来の自分を前向きにイメージできる職場づくり」のポイントをご紹介します。

●スキルアップ・キャリアアップをできる環境を整える

「今の会社で働き続けて自分のキャリアにプラスになるのだろうか?」といったキャリア形成への不安は、離職の一因になります。特に、成長意欲の高い優秀な社員の離職を防ぐためにもキャリアアップに取り組める環境を整えることは重要です。

まず、まっ先に取り組みたいのは「キャリア面談(社員が自分の成長やキャリアについて相談できる面談)」の定期的な実施です。どれだけ制度が充実していても、本人が理想とするキャリアを具体的に思い描けていなければ、それを活用することができないからです。

その上で、制度を整えることは大事です。以下に代表的な制度をご紹介します。

<スキルアップ・キャリアアップを支える制度例>

|

・等級制度

・複線型のキャリアパス(例:マネジメント職と専門職コースを設けるなど)

・社内公募制(人材が必要な部署が社内で異動希望者を募る制度)

・社内FA制度(一定の条件を満たした社員が希望部署への異動を申告できる制度)

・スキルアップのための研修制度の構築

|

「この会社は成長やキャリアを応援してくれる」と社員が実感できる環境をつくりましょう。

●小さな成功体験を早めに積ませる

とはいえ、経験の浅い新人社員の場合は、具体的なキャリアを描けないケースも多くなります。将来の見通しがまだ見えない中で、キャリアへの自信を持たせるには、段階的に成功体験を積ませることが効果的です。時には、難易度をコントロールしたタスクや、短期間で成果が見えるプロジェクトを任せ、「ちゃんとできた」「自分は評価されている」という実感を早期に持たせる工夫が求められます。

労働環境による離職を防ぐ

当然ですが、どれほどやりがいや人間関係に恵まれていても、労働環境が整っていなければ、長く働き続けることはできません。自社の状況を、以下のような視点で改めて眺めてみましょう。

●長時間労働を是正する

長時間労働は心身の疲労につながり、常態化すると、離職はもちろん最悪の場合は社員の体調悪化を招いてしまいます。現場任せにせず、会社としても長時間労働を防ぐ仕組みを整えることが大切です。

<働きすぎを防ぐ仕組みづくり>

|

・勤怠システムを導入し、労働時間を見える化

・管理職による、残業時間の定期的なチェック

・定期的な業務の棚卸、無駄な業務の削減

・ノー残業デーや早帰り推奨日を設けメリハリのある働き方を促す

|

●勤務形態の選択肢を増やす

改正育児・介護休業法において2025年10月より「柔軟な働き方を実現するための措置等」「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が義務付けられます。3歳から小学校就学前の子供を育てる従業員が「始業時刻の変更」や「月10日以上のテレワーク」等を選べるようにするなど、柔軟な働き方を制度として整備する流れが一層加速します。ライフステージの変化があっても社員が働き続けられるよう、自社の社員にあわせて柔軟な働き方の選択肢を整備することが求められています。

<柔軟な働き方の制度例>

|

・在宅勤務制度

・短時間勤務制度

・フレックスタイム制度

・時差出勤制度

・ジョブシェアリング制度

・地域社員限定制度

|

●離職防止ツールを活用する

離職防止ツールとは、従業員の定着率向上につながる機能を備えたツール全般のことを指します。単一の機能のツールと複合的な機能を持ったツールがあります(使い勝手もそうですが、かかる費用が大きく変わってきます)。

<離職防止ツール例>

|

・従業員エンゲージメント調査

・離職率分析ツール

・コミュニケーション活性化ツール

(WEB社内報、サンクスカードなど) ・採用時に活用できる適正分析ツール

|

離職防止のノウハウや対応する人手が社内にない場合は、このようなツールを上手に活用すると効率的です。

離職防止の成功事例をご紹介

他社は離職防止に向け、どのような施策に取り組んでいるのでしょうか。成功事例を2つご紹介します。

【若手の離職防止】働きやすい環境を若手社員が自ら作りあげるヤングボード|ユーザックシステム

テクノロジーの力で業務効率化を支援するユーザックシステム株式会社。同社は、2017年以降4年連続で新卒定着率100%を実現。その背景には「働く人に笑顔を!」という理念のもと構築してきた、若手社員をケアするための「メンター制度」やキャリア形成をサポートするための「職能資格制度」「USK大学院」といった数々の取り組みがあります。

その中のひとつに「ヤングボード」があります。この取り組みは、若手社員の離職が相次いだ時期に、「彼らの不満を拾いきれていないのではないか 」という危機意識をきっかけに生まれた制度です。

|

<ヤングボード>

・理想の会社をつくるために、課題の発見・改善を行うプロジェクトチーム

・30歳前後の若手社員4名が立候補で運営 ・常務2名がアドバイザーとして参加 ・若手社員の発想力に、アドバイザーの調整力が加わり、提案の8割が採用・制度化され、人事評価フローの改善やテレワークの推進といった施策が実現している |

若手の声を拾うために生まれたヤングボードですが、プロジェクトに常務が参加し社内調整や折衝といった経験が必要な部分のアドバイスを担ったり、提案だけでなく実行までプロジェクトの役割としたことで、働きやすい環境づくりを若手社員が自ら作りあげる仕組みとなった好事例です。

※参考:ユーザックシステム株式会社「企業ホームページ 働く環境」

【新卒の離職防止】 新卒3年以内離職率を67%から8%まで低下させた「寄り添う仕組み」|筒井工業

新卒3年以内離職率67%、中途採用1年以内離職率95%と離職率が高い状況にあった筒井工業株式会社。当時は現場に余裕がなく、新しく入社した社員を先輩社員がフォローする体制が弱かったといいます。

採用しても辞めてしまう状況を打破するために、4代目社長に就任した前島氏は 「寄り添う仕組みづくり」に着手しました。具体的に導入したのは、個人日報とメンター制度です。

|

<個人日報>

毎月、新入社員は先輩と共に目標を定め、その目標に対して「何をしたか」「どうだったか」「次からどうしたいか」を毎日記入する制度。仕事を振り返る習慣がつくとともに、部長や先輩からのコメントもあるため知識や技術向上にもつながる。 <メンター制度> 他の製造ラインの年齢の近い先輩がメンターとなり、新入社員に対して月1回程度メンタリングを行う制度。直属の先輩以外とのコミュニケーションの場を仕組みとして設けることで、職場での不安や悩みを多面的に引き出すことができる。

|

これらの取り組みを通して、新入社員には寄り添ってサポートするものという社風が生まれ、余裕がなく時には怒号が飛び交っていた現場に、楽しそうな会話や笑顔が生まれているといいます。結果、新卒3年以内の離職率を67%から8%まで減らすことに成功されています。

※参考:筒井工業株式会社「企業ホームページ 採用ページ」

離職防止対策を行わない場合の影響

望ましいターンオーバーを超える従業員の離職は、会社に悪影響を及ぼします。離職が企業に与える影響は大きく3つあります。

<離職が及ぼす3つの悪影響>

|

・優秀な人材の流出

・残った社員のモチベーション低下

・採用、教育コストの増加

|

●優秀な人材の流出

能力の高い社員が離職すると、組織に大きなダメージを与えます。例えば、営業成績がトップクラスの社員が辞めてしまうと、売上の減少に加えて、長年築いてきた顧客との信頼関係も失われてしまいます。優秀な人材の流出が起きてから慌てて対策を講じるのではなく、キャリアパスの明確化や裁量権の拡大など、 向上心や挑戦心が高い優秀な社員の特性にあった離職防止対策に、日頃から取り組んでおくことが大事です。

●残った社員のモチベーションの低下

後任を採用できるまでは離職者が担当していた業務を、残った社員が今までの業務に加えて対応することになります。その結果、残業時間が増える、休日出勤が増えるなどの負担が残った社員にかかることになります。人員減に具体的な手が打たれず、こうした状況が続くと、不満やモチベーションの低下を招き、さらに離職者が増えるという悪循環に陥る可能性もあります。

●採用・教育のコストが増加

辞めた社員と同等のスキル持った従業員がいない場合は、あらたな採用が必要になります。株式会社リクルート「就職白書2020」によると、 一人あたりの平均採用コストは、新卒採用で93.6万円、中途採用で103.3万円にのぼります。これに加えて、採用後の教育にも時間とコストがかかるため、離職が続くと無視できないコスト負担がかかってしまいます。

※出典:株式会社リクルート・就職みらい研究所「就職白書2020(p11)」

まとめ

正しい視点と対策があれば、離職率を下げることは可能です。大切なのは、「なぜ辞めるのか」を深く理解し、社員の声や心理に寄り添うこと。まずは、自社の離職データを分析し、現状を正しく把握することから始めてみてください。