顧客満足度(CS)調査の進め方|アンケート項目の考え方や活用事例をご紹介

「顧客満足度(CS)調査って大事そうだけど、どう進めたらいいの?」そんな疑問を持つ方に向けて、この記事ではCS調査の基礎から、必ず入れるべきアンケート項目、失敗しないポイントまでわかりやすく解説します。CS調査を上手く活用している実践事例もあわせてご紹介、自社で取り組む際のヒントとしてご活用ください。

顧客満足度(CS)調査とは?

顧客満足度とは何か?

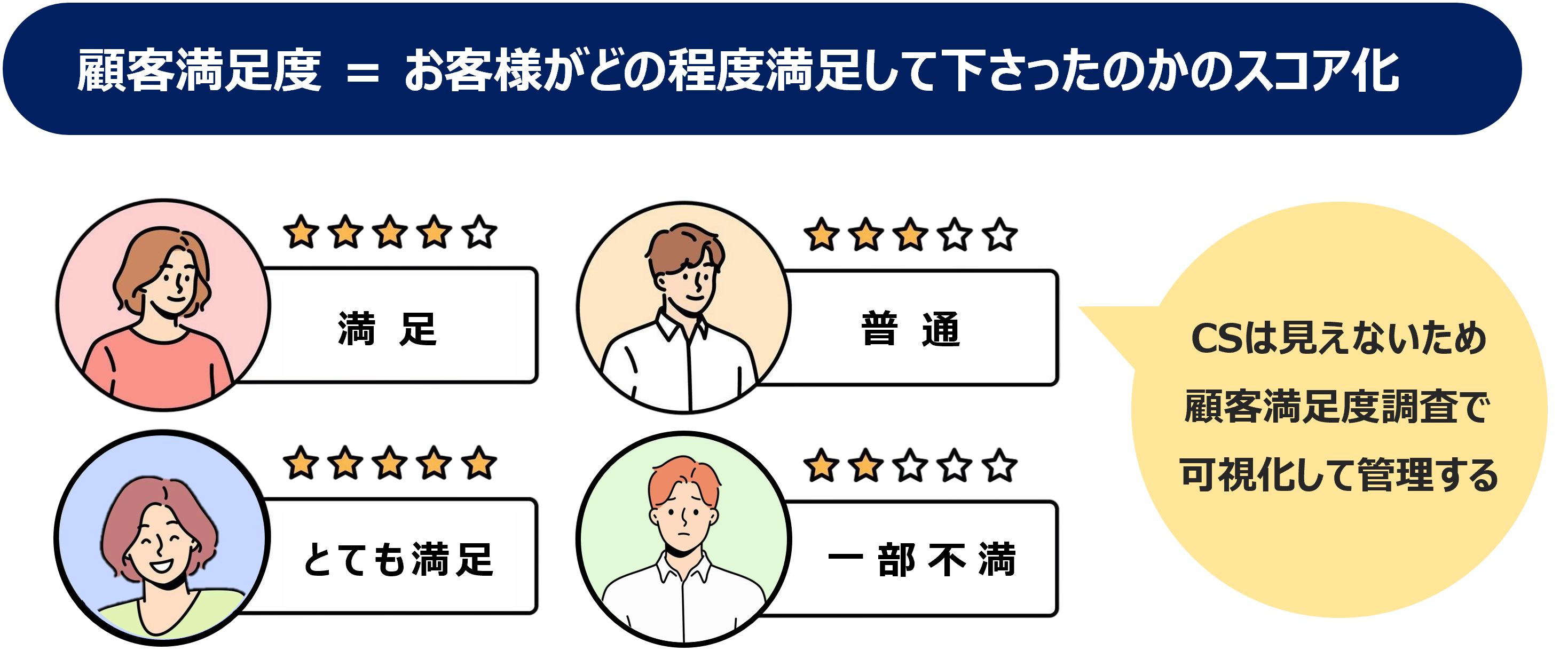

顧客満足度とは、自社の商品やサービスを利用したお客様が、どの程度満足してくれたのかをスコア化したものです。英語では、CS(Customer Satisfaction)と表記されます。

お客様は何らかの期待を持って商品やサービスを購入します。たとえば、洋服を買いに行くなら「トレンドを知りたいな」「似合うものが見つかるといいな」といった『事前期待』を持ってお客様はお店に向かうわけです。顧客満足度は、このお客様が購入予定の商品やサービスに対して持っていた『事前の期待』に対して『実際の体験』がどの程度上回ったかによって決まると考えられています。

そして、顧客満足度が高まれば「ブランドへの信頼感が増す」「リピート利用や口コミが生まれる」といった効果が見込めます。顧客満足度の向上に取り組むことは企業成長の土台となるのです。ただし、顧客満足度は目で見て確認することができないため、可視化して適切に管理するために顧客満足度(CS)調査が活用されています。

顧客満足度(CS)調査で何ができるのか?

顧客満足度(CS)調査は、顧客の満足度を知るためのシンプルな調査ですが、その実施目的は企業によってさまざまです。弊社がクライアントに調査を提供する際、よくある実施目的は以下の通りです。

●商品やサービス品質の改善

自社の商品やサービスに対する顧客の満足点・不満点を明らかにし、改善につなげる。特定の顧客層に的に絞って調査を行い、CS向上に取り組むケースもある。

●ブランド戦略や方針の浸透

自社のブランド戦略や行動指針が、現場でどの程度実行できているのか、お客様にどの程度伝わっているのかをチェックする。結果を分析し、現場の実行力を高めていく。

●現場のCS改善をサポートする

現場主体のCS改善活動を推進する時に、PDCAを効果的に回すための指標として活用する。コメント設問からは改善の具体的なヒントが得られ、顧客の喜びの声は活動のモチベーションにつながる。

●競合他社との比較

「競合CS調査」と「自社CS調査」を同時に行い、結果を比較。競合と比べた自社の強み・弱みを明確にし、CS方針の策定や競合に対する優位性の強化に活用する。

●管理職のCS意識の強化

管理職の意識や行動に大きな影響を与える評価制度にCSスコアを加えることで、管理職のCS意識、CSマネジメント力を高める。

選択肢があふれる現代において、お客様に愛され続ける企業であるためには、商品やサービスの質を磨き続ける努力が欠かせません。その取り組みを支えるのが、顧客満足度(CS)調査という道具なのです。

顧客満足度(CS)調査に必ず入れたいアンケート項目

企業が顧客満足度(CS)調査を行う時、そこには顧客満足度を高めることで、リピート利用や追加購入が増えることを期待する気持ちがあるはずです。こうした「業績向上に結びつく顧客満足度調査」を実現するために欠かせないキーワードが「顧客ロイヤルティ(商品やブランドへの愛着や忠誠心)」です。

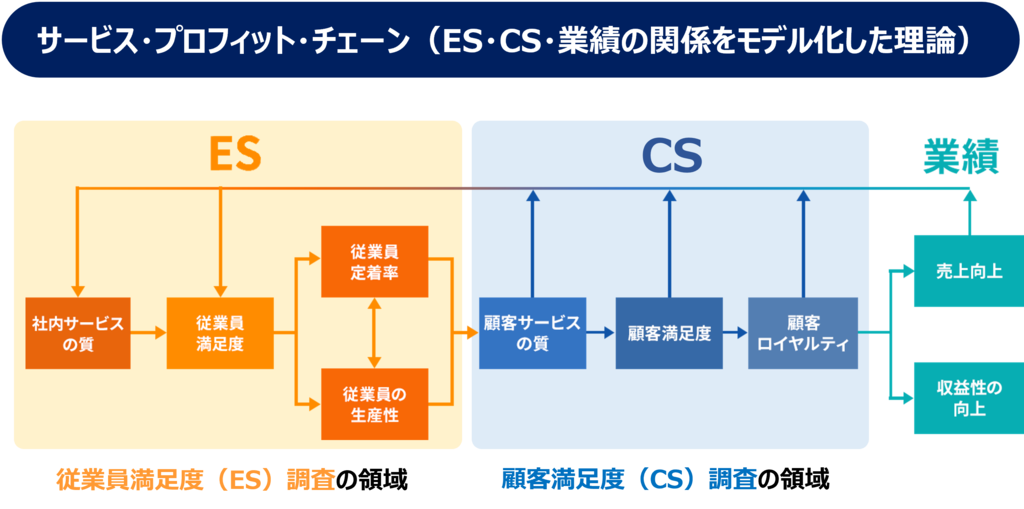

顧客満足度と業績の関係を示した研究として有名なのが、ヘスケット教授やサッサー教授らが提唱した「サービス・プロフィット・チェーン」です。下の図が示すように、顧客満足度の向上によって、顧客ロイヤルティが高まり、その結果としてリピート利用や利用頻度が増え、最終的に業績の向上へとつながると考えられています。

※図:「サービス・プロフィット・チェーンの実践法(原題:Putting the Service-Profit Chain to Work)」より弊社編集

つまり、最終的に「顧客ロイヤルティ」をどれだけ高められたかを計測することが顧客満足度(CS)調査においては重要なのです。では、顧客ロイヤルティはどのようなアンケート項目で測定できるのでしょうか?代表的な質問を2つご紹介します。

推奨意思 ~どの程度おすすめしたいですか?~

推奨意思は、自社の商品やサービスを、友人や知人にどの程度すすめたいと思うかを評価してもらう項目です。顧客ロイヤルティを測る代表的な指標として広く用いられています。

設問例:あなたは〇〇を、友人や知人にどの程度すすめたいと思いますか? 選択肢:単一選択 |

〈参考:NPS®(ネット・プロモーター・スコア)〉

この質問から算出される指標がNPS®です。NPS®は、推奨意思を11段階で評価してもらい、9~10点を「推奨者」、7~8点を「中立者」、0~6点を「批判者」とします。その上で「推奨者の割合-批判者の割合=NPS®」として求めます。値が高いほど顧客からの支持が強いことを意味します。平均点ではなく、顧客層の構成比で評価する点が大きな特徴です。

継続利用意思 ~今後も利用し続けたいですか?~

継続利用意向とは、お客様がどの程度今後も自社の商品を利用したいと考えているのか、その意向の強さを尋ねる項目です。リピート利用を増やすヒントを得られるだけでなく、日々お客様に喜んでいただくことを目指している現場スタッフにも関心を持ってもらいやすい項目です。

質問例:あなたは〇〇を今後も利用し続けたいと思いますか? 選択肢:単一選択 |

評価尺度 ~何段階評価が適切?~

推奨意思も継続利用意思も「単一選択」で回答してもらいます。単一選択とは、選択肢の中から最も当てはまるものを1つだけ選んでもらう形式です。一方で、評価尺度にはいくつかパターンがあります。最もオーソドックスな方法は「非常に満足」から「非常に不満足」までの範囲を、10段階(NPS®の場合は11段階)、または、4段階で評価してもらうものです。それぞれのメリットは次の通りです。

●10段階評価

顧客が「非常に満足」と「満足」の間で感じている微妙な違いも評価として得ることができます。ただし、6点と7点がどのように違うのか、回答者が判断するのが難しいというデメリットがあります。

●4段階評価

選択肢の違いがわかりやすく顧客が回答しやすいというメリットがあります。5段階評価にして中間点を設け「普通」「どちらとも言えない」といった選択肢を用意するケースもありますが、4段階の方が顧客に「満足側か、不満側か」の立場を明確に選んでもらえます。

「満足」を測れば十分なのか?

さて、企業が顧客評価を高めていこうと考えた時、目指すべきは顧客の「満足」でいいのでしょうか?この章では、顧客が満足や不満を感じる仕組みの解説を通して、顧客満足度(CS)調査で測るべきものについて一段深く考えていきます。

顧客満足と不満足が生まれる仕組み

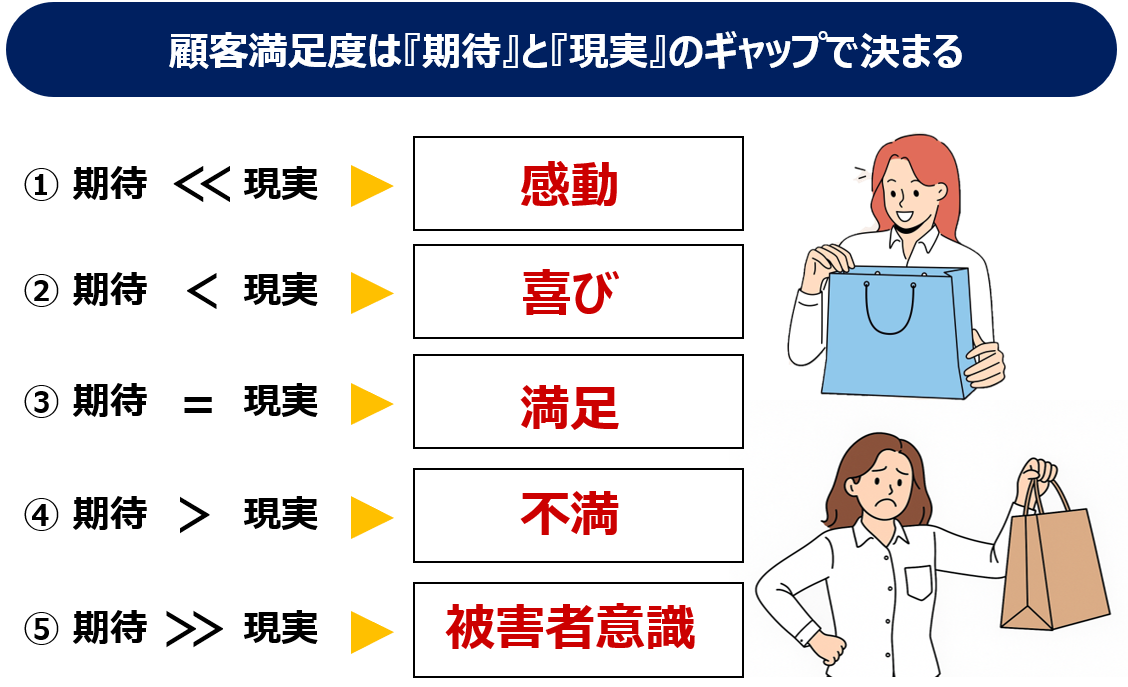

顧客が商品やサービスに満足するか、それとも、不満を抱くかは、「利用前の事前期待」を「利用後の評価(現実)」がどの程度超えたかによって決まると考えられています。

例えば、友人と居酒屋に出かけるなら、お客様は「楽しい時間を過ごしたい」「美味しいものが食べたい」といった『事前期待』を無意識に持っているわけです。そして、実際に商品やサービスを体感する中で「お酒も料理も最高に美味しいな」「居心地も良いな」など『現実』への評価を重ねます。この『事前の期待』を『現実の評価』がどのぐらい超えられるかで満足度が決まるということです。

<顧客満足度の決まり方|期待不一致モデル>

商品やサービスに対する顧客の満足・不満足は、顧客がその商品・サービスから得られると事前に期待した水準(期待水準)と実際に体験を通して感じた知覚水準、そして、これらの期待水準と知覚水準が一致している度合いによって決まる、と考えられています。消費者行動研究で提唱されたこの心理プロセスは、期待―不一致モデルと呼ばれ、顧客満足モデルの最も支配的な理論とされています。

下の図は、お客様が抱いていた『期待』と、実際に商品やサービスを利用して得られた『現実(体験)』の差の程度により、お客様の満足度がどう変わるのかを表したものです。

・現実と期待が「同程度」▶お客様は満足を抱く。

・現実が期待を「上回る」▶お客様は喜びや感動といったポジティブな感情を抱く。

・現実が期待を「下回る」▶お客様は不満や被害者意識を持つ、ということがわかっています。

※出所:『顧客ロイヤルティの経営(佐藤知恭著、日本経済新聞出版社発行)』を参考に弊社編集

では、顧客満足度の向上に取り組む時、私たちは「期待と同程度=満足」を目指せばいいのでしょうか?それとも、「期待を超える=感動」を目指すべきなのでしょうか?その点を次に考えてみましょう。

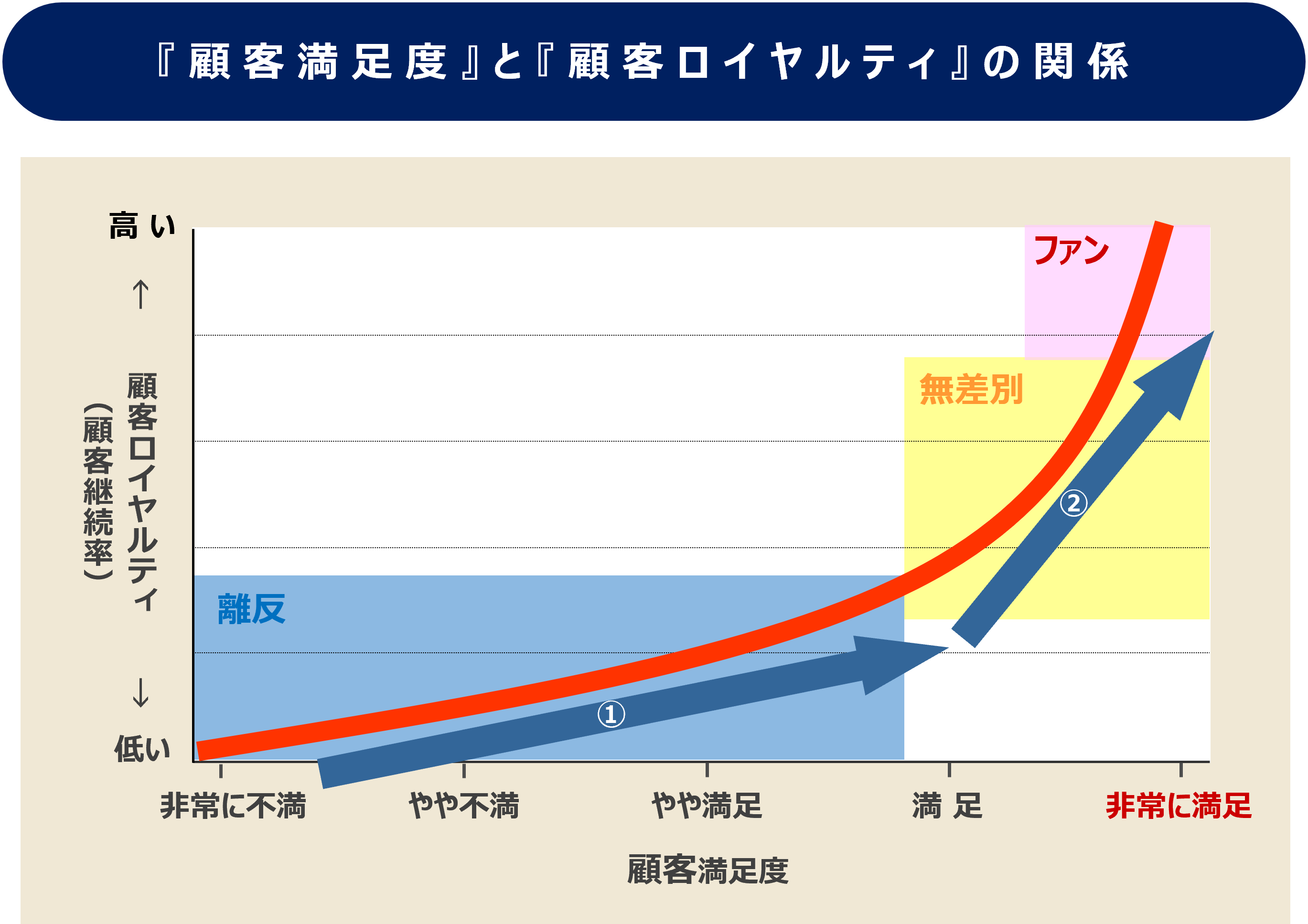

「満足」と「非常に満足」、どちらの評価をもらえるかで結果が変わる

さて、ここからは「目指すべきは顧客の満足でいいのか?」という疑問について考えていきます。下記のグラフは、「顧客満足度」と「顧客ロイヤルティ」の関係を表したものです。顧客の期待を上回る現実を提供できた時、言いかえると、顧客に『感動(非常に満足)』を提供できた時、顧客の企業や商品に対するロイヤルティが飛躍的に高まることが読み取れます(矢印②)。

※出所:『いかに「サービス」を収益化するか(DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部 編訳)』を参考に弊社編集

一方で、『満足』の評価では顧客の心に強い印象を残せず、大幅なロイヤルティ向上は見込めないこともわかります(矢印①)。つまり、顧客満足度(CS)調査を用いた取り組みを行う時は『満足』ではなく『非常に満足(感動)』を目指すことが大事だということです。

効果的な顧客満足度(CS)調査の流れ

さて、顧客満足度(CS)調査を成功させるためには、調査運用の一連の流れを事前に理解し、全体を見渡しながら調査を進めることが大切です。ここではCS調査の基本的な流れをご紹介します。

<顧客満足度(CS)調査の進め方>

ステップ1.調査企画

顧客満足度(CS)調査の第一歩目は「なぜ調査を行うのか?」その目的を明確にすることです。

例えば、調査目的が「新規顧客の現状評価を知りたい」であれば、調査対象とする顧客層は「新規顧客」と決まりますし、調査手法は新規顧客を送客してもらえる「覆面調査」が有効そうだと判断できます。このように、適切な目的設定の有無が調査の質を左右するため最初に整理しておきます。

その他、以下のような項目を調査企画の段階で決めておきます。

▼調査企画段階で検討すること ☑ 調査目的 ☑ 調査手法(来店客調査、覆面調査など) ☑ 調査対象とする顧客層 ☑ 結果の活用方法 ☑ 調査プロジェクトのメンバー選定 ☑ 調査スケジュール |

「調査結果をどう活用するのか」もこのタイミングで決めておくと、運用がスムーズに進みます。例えば「現場に結果をフィードバックするなら課題点だけでなく良い点も評価してもらい、モチベーションにつなげよう」など、調査結果の活用方法にあわせて詳細を工夫することが可能になります。

調査手法にどのような種類があるかは、この先で詳しく解説しています。

ステップ2.アンケート項目の設計

アンケート項目の設計は調査全体を支える中核作業です。顧客満足度(CS)調査のアンケート項目を考える時は、お客様からどのような情報を得たいのかはもちろん、集まったデータをどう分析するのかという視点も大切です。分析に使うことを踏まえると、アンケート項目は次の3つのカテゴリに分けて考えるとスムーズです。

▼CS調査のアンケート項目 ☑ 総合満足度を聞く項目(日本版顧客満足度指数JCSI、NPS®など) ☑ その満足度となった理由を聞く設問(カテゴリ別満足度を聞く設問、コメント設問など) ☑ 顧客属性を聞く設問(年代、性別、利用頻度など) |

この3つの設問を準備することで「どの顧客層が」「どのような理由で」「どれほどの満足度だったのか」を分析することが可能になり、顧客満足度向上のヒントを得やすくなります。また、ついあれもこれも盛り込みたくなりますが、項目数が膨大になると回答者の負担が大きくなり、回答の質の低下につながります。適切な項目数に収めることも大切です。

ステップ3.調査の実施

アンケート対象者に調査票を届け、回答を集めます。

ステップ4.調査結果の活用

顧客満足度(CS)調査は「行動」につなげてこそ意味があります。調査から得られたヒントは必ずCS向上のためのアクションにつなげます。調査データの分析を中心に活用する場合も、単にデータをまとめるだけではなく 「今後何をすべきか」まで必ずまとめ、調査して終わりにならないように注意しましょう。

▼CS調査結果の活用方法(例) ☑ 報告会の開催、CS課題について幹部や関与者の認識を統一する ☑ CS戦略の立案にデータを活用する ☑ 研修や教育に活用、社員が顧客目線を持つ機会をつくる ☑ 現場に結果をフィードバック、現場改善活動を推し進める ☑ 評価指標にCSスコアを組み込み、管理職のCS意識を強化する |

ステップ5.次回調査に向けた整理

調査運用の最後に、次回以降の調査をより良いものにできるよう、今回の調査で得られた反省点や知見を整理しておきます。

顧客満足度(CS)調査の種類

顧客満足度(CS)調査を何のために行うのか目的が定まったら、目的にあった調査手法を選びます。以下に、代表的な調査手法をご紹介します。

アンケート調査とインタビュー調査

顧客満足度(CS)調査は、大きく分けると「アンケート調査」と「インタビュー調査」の2種類があります。

調査手法(大分類) | 概要 |

アンケート調査 | サンプル数を多く集めることができるため「何が総合満足度に影響するのか」や「顧客層ごとの満足度の違い」といった分析が可能になります。データでスコアの推移をわかりやすく把握できるため、定期的に満足度を把握したい場合にも向いている手法です。 |

インタビュー調査 | 顧客と直接コミュニケーションを取る調査手法です。顧客の回答にあわせて追加で質問を重ねられるため、数値ではわからない本音や背景、具体的な体験エピソードまで掘り下げて把握できる点が特徴です。サンプル数が少なくなるため、得られた内容をもとにアンケート調査の項目を設計する使い方が効果的です。 |

顧客満足度(CS)調査の手法一覧

顧客満足度(CS)調査の特徴は、自社の商品やサービスを利用したことがある人に回答してもらう必要がある点です。具体的な調査手法としては下記のようなラインナップがあります。

調査手法(詳細) | 概要 | アンケート | インタビュー |

来店客調査 | 来店した顧客に、携帯やハガキでアンケートを依頼。来店客へのCS調査となるため、店舗ごとのCS測定や、店頭キャンペーンの効果測定にも向いている。 | 〇 | |

ユーザー調査 | 自社が保有する顧客リストに対してメールでアンケートを依頼する。商品にアンケートを添付する方法もある。 | 〇 | |

インターネット調査 | 調査会社が保有するモニター会員の中から、自社や競合ユーザーを抽出し、インターネットアンケートに回答してもらう。大量のサンプルを集められるメリットがある。 | 〇 | |

店頭調査 | 来店した顧客に調査員が質問する。顧客の回答にあわせて追加で質問ができるため、深く状況を理解することができる。調査員によるバイアスがかかる点には注意が必要。 | 〇 | |

グループ インタビュー | 自社の顧客リストや調査会社のモニターの中から条件にあう人を選び、会場に集まってもらう。参加者同士の意見交換を通してニーズや本音を深く掘り下げることができる。 | 〇 | |

覆面調査 (ミステリーショッピング) | 調査員が一般客として店舗やサービスを利用し、その体験を評価する。「設問を多く設定できる」「コメント回答が豊富に集まる」ため、具体的な改善点を把握しやすい。 | 〇 |

CS調査の手法によって「できること」「できないこと」が異なります。例えば、レストランの新メニューをリリースする前に顧客の意見を深く・広く聞きたい場合は「グループインタビュー(試食会)」を選択する、それぞれ事情の異なる現場ごとにCS改善に取り組んでほしい場合は「覆面調査」を選択するといったように、CS調査の目的にあわせて調査手法を選択します。

顧客満足度(CS)調査で失敗しないためのポイント

顧客満足度(CS)調査で失敗しないためには、いくつか事前に押さえておきたいポイントがあります。「調査結果をうまく活用できなかった」とならないように、以下の点に留意しましょう。

明確な目的設定が功の第一歩

最初に「何を知りたいのか」「調査結果をどう活かしたいのか」を明確にしましょう 。目的が漠然としていると、せっかくデータを集めても有効活用できずに終わるリスクがあります。目的が定まれば、調査の対象・手法・設問など、すべての方針がブレにくくなります。

調査→分析→施策→検証まで一気通貫で計画

顧客満足度(CS)調査は「やって終わり」では意味がありません。調査後は、結果を分析する→ 改善策を立案する→実行する→ 再調査で効果を検証するというPDCAサイクルを回していくことが求められます。そのため、調査の企画段階でPDCAの一連の流れを計画することはもちろん、「分析担当者」や「CS改善施策を立案・実行する部署とその責任者」を明確にし、彼らの意見を聞きながら企画を煮詰めていく進め方が理想です。

ロイヤルユーザーの声ばかりが集まらないように注意する

顧客満足度(CS)調査の手法の中でも、ご来店されたお客様にアンケートをお願いする「来店客調査」や自社がもつ顧客リストにアンケートを送る「ユーザー調査」の場合は、ロイヤルユーザーからの回答に偏るリスクがあります。ユーザーをロイヤルユーザーとライトユーザーに分けそれぞれの回収数目標を設定するなど、ライトユーザーの声も反映できるようにしましょう。

「改善点」と「強み」、2つの強化を意識する

調査の結果が届くと、つい「改善点」にだけ目が向いてしまいがちです。もちろん改善は重要ですが、顧客ロイヤルティを高めるためには「感動(非常に満足)評価」を増やすための取り組みが欠かせません。具体的には、顧客が良かったと評価してくれた商品の強みやサービスの良さをさらに伸ばしたり、スタッフによる対応のばらつきを減らしていくことが求められます。

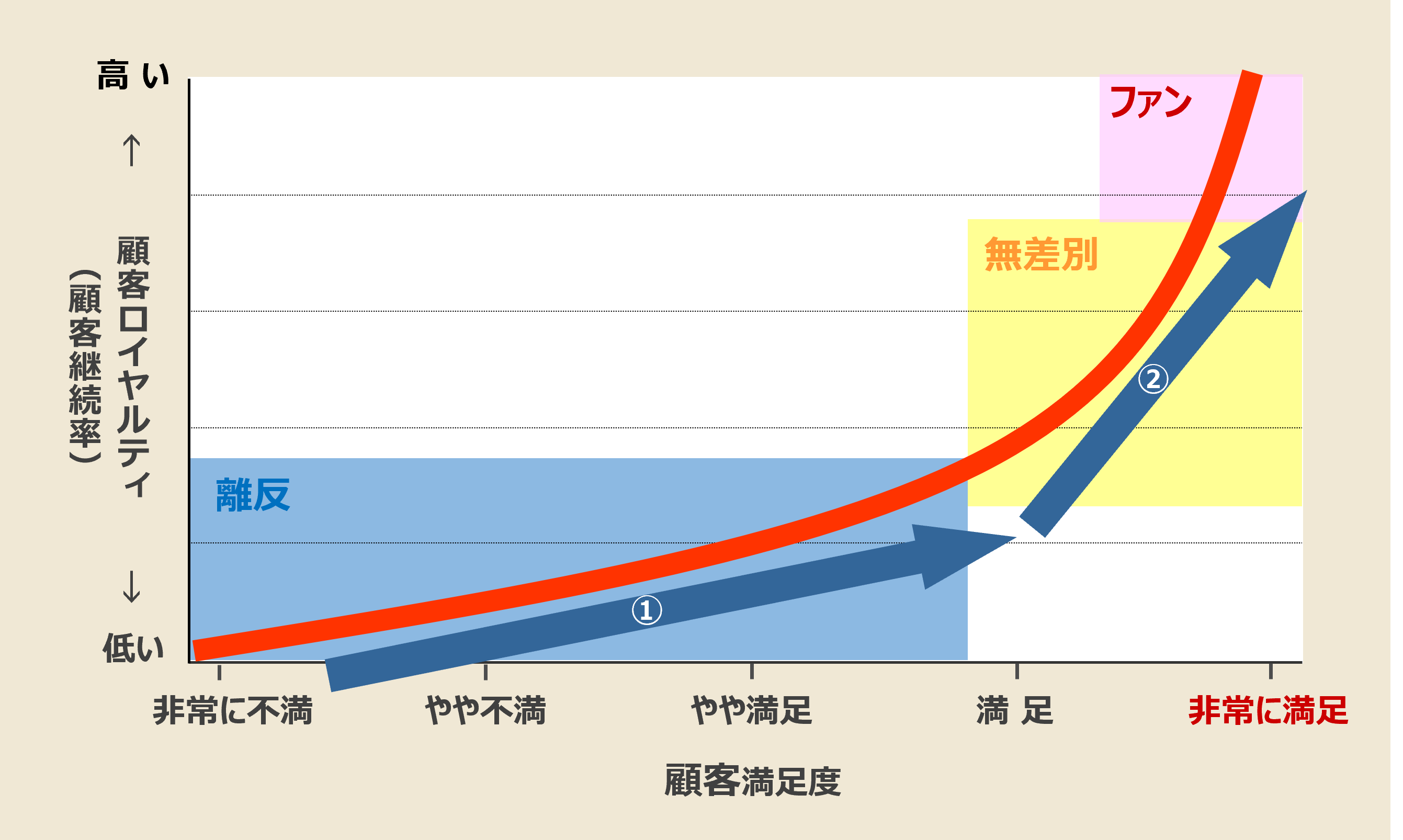

〈図〉顧客満足度と顧客ロイヤルティの関係

ロイヤルティ向上には「不満→満足にする施策(①)」と「満足→非常に満足にする施策(②)」の両面が大切。

顧客満足度(CS)は効果がある?成功事例に学ぶ効果的な活用法

最後に、実際に弊社が提供するCS調査「ミステリーショッピングリサーチ」や弊社会員モニターへの「グループインタビュー調査」を活用して独自の成果を上げている3社の事例を紹介します。自社でCS調査を実施する際のヒントとしてご覧ください。

株式会社鳥貴族 – CS調査で「店舗の実態」をチェック

焼き鳥専門店「鳥貴族」を展開する同社では、各店舗のQSC(Quality=品質、Service=サービス、Cleanliness=清潔)の実態を把握するために、CS調査を導入しました。客観的に評価できる調査票にするため、Q(料理やドリンクの品質)の調査では、写真調査を取り入れて盛り付けの状態まで確認できるようにするといった工夫をしています。

また調査を重ねる中で、ファーストオーダーの提供時間と顧客満足度に強い相関があることがわかり、提供時間もチェックできる調査票を新たに作成しました。このようにより良い調査へと改善を重ねた結果、CS調査のスコアと業績の間に相関も確認できるようになりました。「店舗の運営品質を管理する仕組み」としてCS調査を上手に活用している事例です。

オルビス株式会社 – 「新しいサービス体験」の磨き上げにCS調査を活用

化粧品販売を行う同社では、2020年にWeb会議を利用したオンラインカウンセリングのサービスを立ち上げました。ただし、コロナ禍をきっかけに急ピッチで立ち上げた新サービスだったため、サービス品質を磨き上げる必要がありました。そこで、CS調査の中でも顧客に集まってもらい意見を直接聞く「グループインタビュー」を実施。結果、お客様のニーズが予想と異なることが判明し、オンラインカウンセリングのあり方を改善することにつながりました。

《グループインタビューで判明した気づき例:購入意思が高くない》

予約をしてカウンセリングを受けたい方。購入意思の高いお客様だと予測していたが、購入モードになっていない"気軽に相談したいお客様"が多数だと気づいた。

➡購入提案の前に、サンプル提案をするように変更

KCJ GROUP株式会社 – アルバイトの「教育ツール」としてのCS調査

こども向け職業・社会体験施設「キッザニア」を運営する同社では、約1,500名のアルバイトスタッフが運営の要を担っています。そこで同社は、スタッフ一人ひとりが「どうすればお客様に感動していただけるか」を自ら考えられるような企業風土を育むため、CS調査を導入しました。

しかし、アルバイトスタッフは絶えず入れ替わりがあり、風土を根づかせるのは容易ではありません。そこで「研修会の開催」や「マネージャーの事務作業を減らし、スタッフとの対話時間を増やす」などの工夫を重ねました。その結果、今では自発的にCS向上をテーマにした会議を行ってくれるといった変化が起こっているそうです。

本部がCS改善策をトップダウンで落とし込むのではなく、現場スタッフが自らCS改善策を考え、実行できる仕組みとしてCS調査の活用を設計したことが、成功につながった好事例といえます。

まとめ

顧客満足度(CS)調査は、単なるアンケート調査ではなく、企業に対する顧客のロイヤルティを高めるための強力な手段です。本記事で紹介したポイントを参考に、自社に合ったCS調査の活用スタイルをぜひ築き上げてください。

また、弊社では、覆面調査「ミステリーショッピングリサーチ」をご提供しています。設問設計から調査結果の活用方法の整理まで伴走してサポートしています。CS調査をご検討の方や、CS調査の活用レベルを一段引き上げたいとお考えの方は、一度サービス内容をご覧ください(サービス詳細はこちら→https://www.msandc.co.jp/msr)。