店長に必要なリーダーシップスキルとは?向上させるステップもご紹介

店長のリーダーシップを育てることは優先順位の高いテーマです。ブランドが目指すビジョンを浸透させ、店舗スタッフ一人ひとりがそれを体現できるように導くリーダーシップは、ブランドの魅力を高め、ファンを生む原動力となるからです。とはいえ、経営陣と店長では求められるリーダーシップスキルが異なります。本コラムでは「店長に必要なリーダーシップスキルとは何か?」や「育成のステップ」について解説します。

目次[非表示]

店長にリーダーシップが求められる理由

店長には、ブランドやお店が目指す姿(ビジョン)や世界観をスタッフに伝え、浸透させる役割があります。お客様がお店のファンになってくれるのは、世界観がスタッフの行動や接客に一貫して表れている時だからです。

例えば、「温かみのある接客で心地よい時間を提供したい」といったブランドコンセプトも、スタッフ全員が深く理解していなければただのスローガンに終わってしまいます。そのため、店長自身がまず目指す世界観を体現し、さらに日々の声かけや指導を通してスタッフにその世界観を根づかせていくリーダーシップが求められます。

近年、働くスタッフの価値観は一段と多様化しており、共通のビジョンに向けてチームを導いていくにも工夫が必要です。本コラムでは、多様なスタッフをまとめる役割を担う店長が目指すべきリーダーシップとはどのようなものなのかを掘り下げて考えていきます。

リーダーシップとは何か?

「リーダーシップを身につけてほしい」「もっとリーダーシップを発揮してほしい」——そんな言葉を誰かにかけたこと、あるいは、自分が言われた経験はありませんか?

しかし、「リーダーシップを発揮する」とは、具体的には何をすればいいのでしょうか?リーダーとはどのような役割を担う人なのかを理解していなければ、リーダーシップを身につけることは難しいかもしれません。店長がリーダーシップを学ぶ第一歩目は「リーダーシップとは何か?」を正しく理解することです。この章ではまず、「リーダーシップとは何か」について考えてみましょう。

リーダーシップとは

「リーダーシップとは何か?」について、組織論・リーダーシップ論の大家として知られ、ハーバード・ビジネス・スクールの名誉教授でもあるジョン・コッター氏は、次のように述べています。

<リーダーシップの定義>

リーダーシップとは方向性を定めることです。ビジョンを創造し、人々にそのビジョンを実現したいという意欲を与え、奮い立たせます。そして、効果的な戦略を通して、人々がエネルギーとスピードを持ってそれを実現できるように支援します。もっと単純に言うと、リーダーシップとは、人々を動かし、より良い未来へと飛躍させることです。 ―ジョン・コッター |

※出典:「The 8 Steps for Leading Change(Kotter International, Inc.)」より弊社翻訳

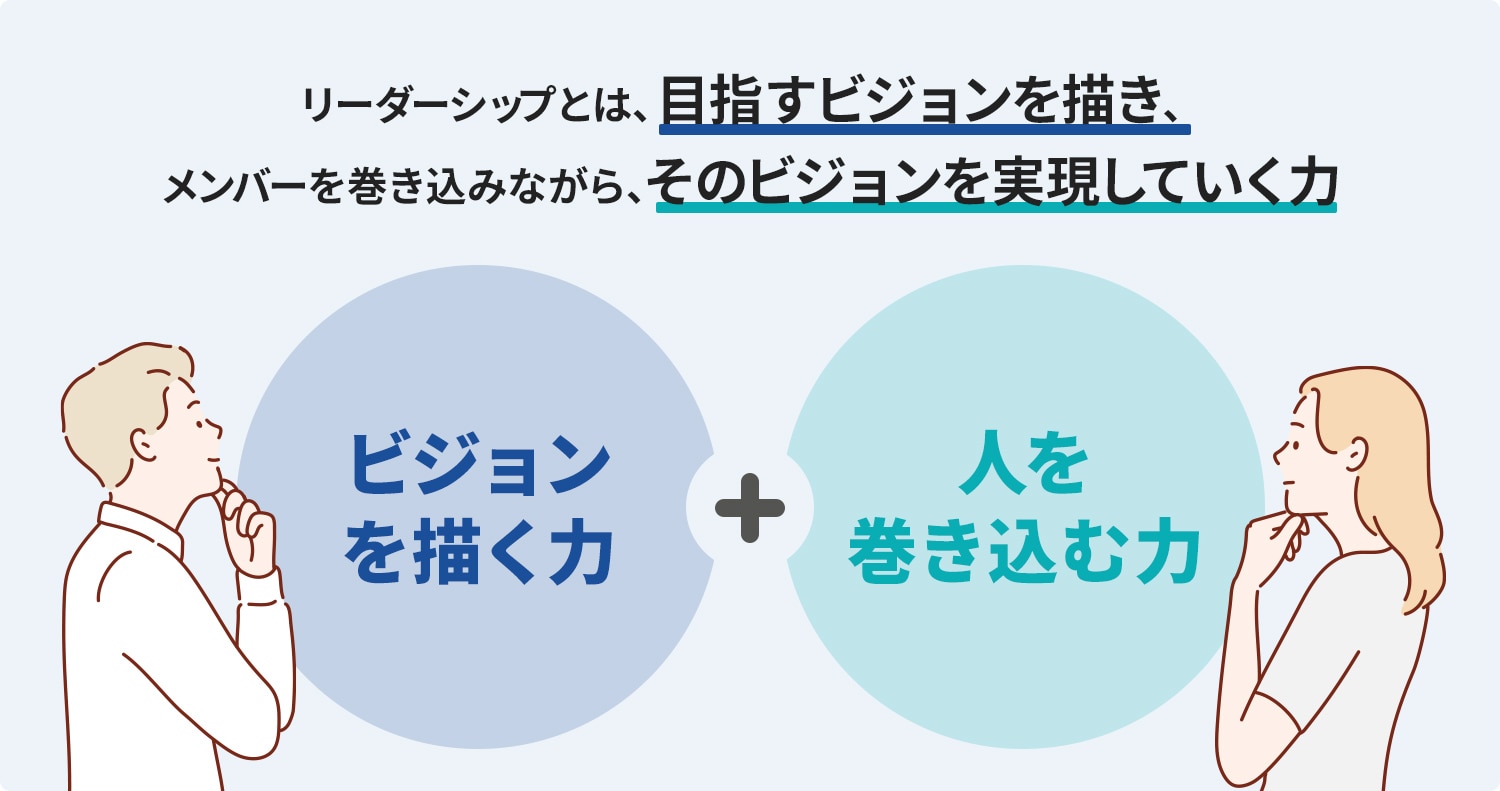

つまり、リーダーシップとは、目指すビジョン(将来像)を描き、メンバーを巻き込みながら、そのビジョンを実現していく力のことです。分解すると、① ビジョン(将来像)を描く力と、②人を巻き込む力の2つがポイントとなります。

<リーダーシップとは?>

何よりもまず「リーダーシップとは何か?」を理解する

さて、リーダーシップについて学び始めた時、多くの人が戸惑うのは「優秀とされるリーダーのスタイルが多様でどれが正解かわからない」ということです。例えば、魅力的な将来像を示して組織を導くビジョナリー型のリーダーが理想とされる場合もあれば、逆に一歩引いた位置からメンバーを支えて導くサーバント型(奉仕型)のリーダーが理想とされる場合もあります。

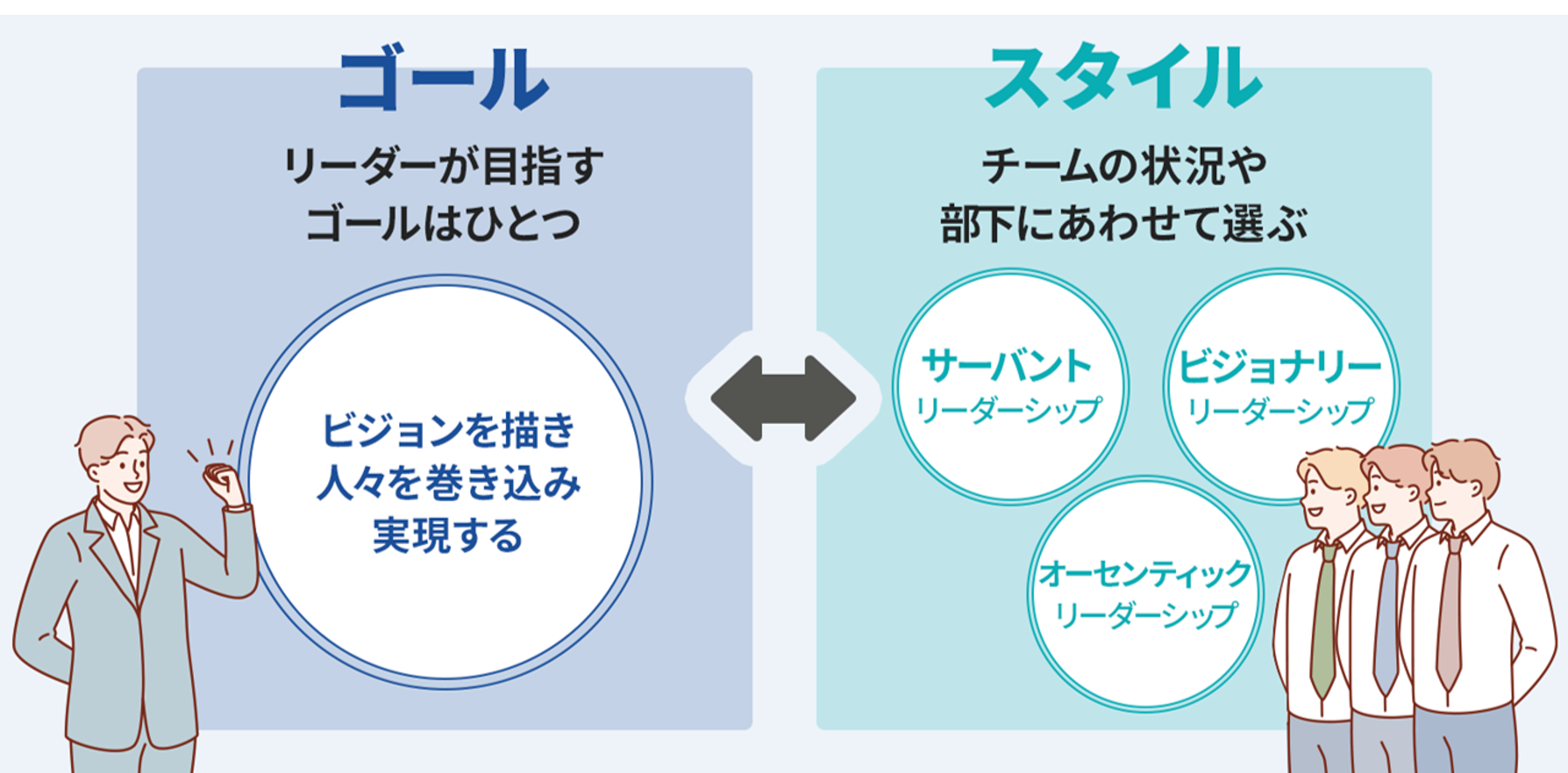

ここで大切なのは「スタイルは様々でも、目指すゴールは同じ」という点を理解することです。先述した通りリーダーシップで目指すべきゴールは、「チームの進むべき方向(ビジョン)を示し、メンバーを巻き込んでそれを実現すること」です。そのプロセスにおいて、どのようなスタイルを用いるかは、チームの状況やリーダーの個性によって異なります。

<目指すゴールはひとつ、スタイルは選択>

つまり、リーダーシップの学びにおいて重要なのは、特定のスタイルを習得することではなく、「ビジョンを描き、メンバーを巻き込み、実現する」というゴールを理解し、自分らしい形でそれを実践する力を養うことです。

このように考えると、「私はカリスマ性がないからリーダーにはなれない」といった心配は必要ありません。どんな人にも、自分らしいリーダーシップスタイルがあり得るのです。店長として、あるいはチームをまとめる立場として、まずはこの「リーダーシップとは何を実現する力なのか」をしっかりと理解することが、リーダーシップ習得の第一歩目となります。

店長に必要なリーダーシップスキルとは?

さて、店長が目指すべきリーダー像について、もう少し掘り下げて考えてみましょう。「優秀なリーダーとはどのような人物か?」——この問いに対してこれまで多くの研究が重ねられ、リーダーシップに関する理論は時代とともに進化してきました。その変遷を知ることは、今の時代に合ったリーダーシップを理解するうえでとても役立ちます。次に、リーダーシップ理論がどのように変化してきたのかを年代順にたどりながら、今の時代において特に「店長」に求められるリーダーシップスキルについて考えていきます。

リーダーシップ研究の変遷

●特性理論(~1940年代)

特性理論は、「リーダーシップは後天的に作られるのではなく、生まれ持った資質である」という仮説を前提に、リーダーとして高く評価されている人達に共通する性格や能力を明らかにしようとした理論です。「知性」「判断力」「協調性」「社交性」など、さまざまな特性が検討されましたが、優秀なリーダーの特性は状況によって変わり、絶対的な特性はないことが次第にわかってきました。特性理論は主流ではなくなりましたが、「個々の特性を活かしてリーダーシップを開発する」という発想のもと、「ストレングス・ファインダー」や「ビッグファイブ理論」などが開発され、現在も活用されています。

●行動理論(1940年代~1960年代)

研究者がリーダーの特性の次に着目したのはリーダーの行動です。優秀なリーダーとそうではない人の行動を比較することで、優秀なリーダーの姿を定義しようとしました。また、行動は訓練することができるため、「リーダーシップは後天的に育成できる」という前提に立っている点も行動理論の特徴です。

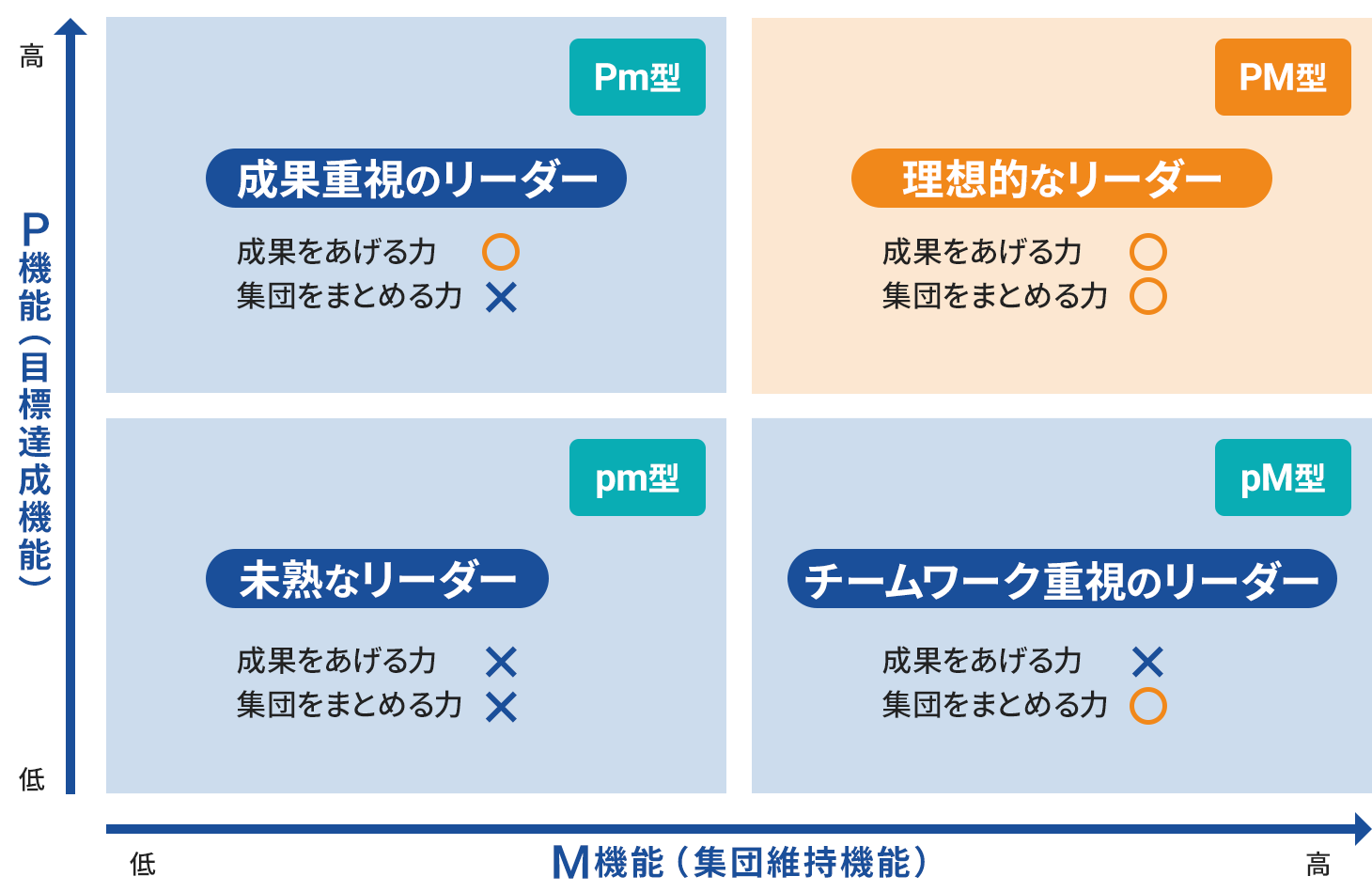

著名な行動理論のひとつは、社会心理学者である三隅二不二(みすみ・じゅうじ)氏が提唱したPM理論です。「PM理論」では、リーダーシップは「目標達成機能(P:Performance)」と「集団維持機能(M:Maintenance)」の2つの機能を持つべきだと定義し、リーダーをこの2つの機能の強弱によって以下4つのタイプに分類します。自分が今どの分類にいるのか考えることで、不足している行動を強化することができます。

<PM理論・4つのタイプ分類>

行動理論は現在もリーダーシップ育成などに幅広く活用されていますが、行動理論を満たしているリーダーがいる組織であっても、業績が良くないケースが少なからず見られたため、行動特性に加えて何か追加条件があるのではないかという視点が生まれました。こうして登場したのが、次に紹介する「条件適合理論」です。

●条件適合理論(1960年代~)

条件適合理論は、「チームが置かれた環境」や「部下の性格や能力」といった、状況が異なれば求められるリーダーシップも変わるとする理論です。 どんな状況でも通用する唯一絶対のリーダーシップスタイルは存在しないという前提のもと、状況にあわせて柔軟な行動を取ることをリーダーに求めます。「パス・ゴール理論」や「シチュエ―ショナル・リーダーシップ理論(SL理論)」が有名です(次の章で詳しく解説します)。

●倫理型リーダーシップ理論(1970年〜)

倫理型リーダーシップ理論は、リーダーの倫理観や人間性に焦点をあてた理論です。著名な理論としては、奉仕(サーバント)こそがリーダーシップの本質であるとする「サーバント・リーダーシップ 」や倫理観や価値観を重視する「オーセンティック・リーダーシップ 」があります。

1970年にロバート・グリーンリーフが提唱した「サーバント・リーダーシップ」は、リーダーは、奉仕や支援を通して信頼を得て、主体的に協力してもらえる状況を作り出すべきだとする考え方です。従来のトップダウン型のリーダー像を転換し、その後のリーダーシップ研究に大きな影響を与えました。

「オーセンティック・リーダーシップ」は 2003年にビル・ジョージによって提言されました。オーセンティック(authentic)には確実な・本物のという意味があり、当時アメリカで不正会計事件が起きたことから、倫理観や自分の価値観に基づいたリーダーシップが必要だとして提唱された理論です。オーセンティック・リーダーシップに必要とされているリーダーの特性は以下の5つです。この5つの特性を自分は満たしているか考えてみるだけでも参考になります。

目的 |

自分の存在意義や果たすべき目的を十分に理解している |

価値観 |

自分が正しいと思える価値観・倫理観に忠実に行動する |

情熱 |

周囲に本心で語りかけ、自分の弱みを隠さずに全力でリードする |

人間関係 |

互いに支援しあえる人々のネットワークをつくる |

自己統制 |

自らを律し、謙虚さや学ぶ姿勢を持ち続ける |

●変革型リーダーシップ理論(1990年代〜)

変革型リーダーシップ理論は、ビジネス環境が急速に変化する現代において、企業が変革を続け生き残るために必要なリーダーシップのあり方を考える理論です。ハーバード・ビジネス・スクール教授のジョン・コッター氏が提唱した理論で、リーダーは「管理能力(マネジメント)」と「変革能力(リーダーシップ)」の両立が不可欠と提言しています。ジョン・コッターが提言した「変革のための8段階プロセス」は以下のとおりです。リーダーが変革を起こすにはプロセスをスキップせずに、順番に進めていくことが必要としています。

<変革のための8段階プロセス>

|

1.危機意識を高める 2.変革推進のための連帯チームを築く

3.ビジョンと戦略を生み出す

4.変革のためのビジョンを周知徹底する

5.従業員の自発を促す

6.短期的成果を実現する

7.成果を活かして、さらなる変革を進める

8.新しい方法を企業文化に定着させる

|

店長に必要なリーダーシップスキルとは?

前段でご紹介したように、優秀なリーダーとはどのような存在か?については、さまざまな議論があります。その中で、店長に特に知っておいてほしいリーダーシップ理論は「条件適合理論」、部下やチームの状況にあわせてリーダーシップスタイルを柔軟に使い分けるリーダーシップのあり方です。

店舗勤務ではない場合は、主任や係長といった役職からはじまり、一般的には担当する人数は3人から7人程度です。ところが、店長の場合は、多ければ数十人規模の組織を担当することになります。また、正社員・アルバイト・嘱託社員など多様な採用形態のスタッフを管理することが一般的で、特定のリーダーシップスタイルに固執せず、部下にあわせて柔軟にスタイルを選ぶことが大切です。「条件適合理論」は、担当する部下や店舗の状況に応じた最適なリーダーシップスタイルを選択するための指針を提供してくれます。

次の章で、「条件適合理論」の中でも、特に店長の参考になる「シチュエーショナル・リーダーシップ理論(SL理論)」をご紹介します。

店長が知っておくべきリーダーシップ理論:SL理論

入社して間もない新入社員から、入社10年のベテラン社員まで、店舗にはさまざまなメンバーが在籍します。そんな、それぞれが違う状況にあるチームメンバーを統率する際に参考になる理論が「シチュエーショナル・リーダーシップ(状況対応型リーダーシップ)」です。「Situational Leadership」の頭文字を組み合わせてSL理論とも呼ばれます。1977年に行動科学者のポール・ハーシーと組織心理学者のケン・ブランチャードによって提唱されました。

SL理論では、「意欲」と「能力」の2つの視点で、部下をS1からS4の4つの状況にわけます。

状況 |

能力 |

意欲 |

|

S1 |

学び始めの段階(能力は低いが、意欲は高い) |

低い |

高い |

S2 |

壁にぶつかる段階(能力はややついてきたが、意欲が低下気味) |

低い |

低い |

S3 |

自律まであと一歩の段階(能力はあるが、意欲が安定しない) |

高い |

不安定 |

S4 |

自律して業務を遂行できる段階(能力が高く、意欲も安定して高い) |

高い |

高い |

|

例えば、アパレル企業に入社したCさん・・・

Cさんは「ファッションが好き」という強い気持ちを持ち、店長の指導と見守りのもと商品整理やレジ操作などの基本業務を意欲的に学んでいきます(S1)。数か月後、一通りの基本業務はこなせるようになったものの、接客での臨機応変な対応には苦戦し、自信を失いがちに(S2)。それでも、Cさんは店長の励ましに支えられながら、努力を続け、徐々に難しいお客様も対応できるように。「やはりこの仕事が好きだ」と少しずつ意欲を取り戻します(S3)。1年後には後輩指導や店舗運営にも関わるようになり、チームの中でも信頼される存在に育ちました(S4)。

|

そして、部下の状況がS1~S4のどの段階にあるのかによって、リーダーは「指示的行動」と「援助的行動」を使い分ける割合を次のように変えて導くべきであると提案しています。

<シチュエーショナル・リーダーシップ>

|

<指示的行動(Directive Behavior)>

何をどのようにやるべきか具体的に指示を出し、その実行を監督するスタイル。「明確な目標の提示」「手順やスケジュールの指定」「進捗の監督」「意思決定はリーダーが行う」「構造化する(仕事の仕組みづくりをする)」といった行動をリーダーは取る。

<援助的行動(Supportive Behavior)>

意思決定をすべてリーダーが行わず、部下の関与を促す。また、部下の状況を把握しサポートや励ましを与えるスタイル。「傾聴」「共感」「励ます」「承認」「フィードバック」「自律性の尊重」「意思決定への参加支援」といった行動をリーダーは取る。

|

店舗には色々な発達段階のスタッフが在籍します。そんな時、部下に合わせてリーダーシップのスタイルを柔軟に変化させる方法を示してくれるSL理論は参考になります。

また、店舗ビジネスの場合、「あのお客様にお声がけすべきかどうか」「今、なんとお答えするのが最も適切か」など、お客様に接するスタッフ一人ひとりが即時に自分で判断しなければならない瞬間がたくさんあります。最終的には自ら判断できる自立したスタッフを育てられるという点でもSL理論は、店長にぜひ学んでほしい理論です。

さて、SL理論を活用する時に注意してほしいことがあります。それは、Aさんという部下には指示型、Bさんにはコーチ型といったように「1人に対して1つのスタイルだけを用いない」ということです。どんなスタッフでも「指示型」だけが続いたら少しずつ自主性やモチベーションが減退してしまうからです。

SL理論の良い点は、Aさんという部下に対して、〇〇という業務は「指示型」、〇〇という業務は「コーチ型」など、同じ人でも業務によってリーダーシップスタイルを使い分けられる点です。新人スタッフに対しても、基本は「指示型」を用いるとしても、得意な業務や伸ばしてあげたい業務については「コーチ型」を取り入れ、主体性とやる気を引き出すといった使い方ができるのです。

状況にあわせてリーダーシップスタイルを変化させ、スタッフ一人ひとりの力を最大限に引き出していくためにSL理論を活用いただければ幸いです。

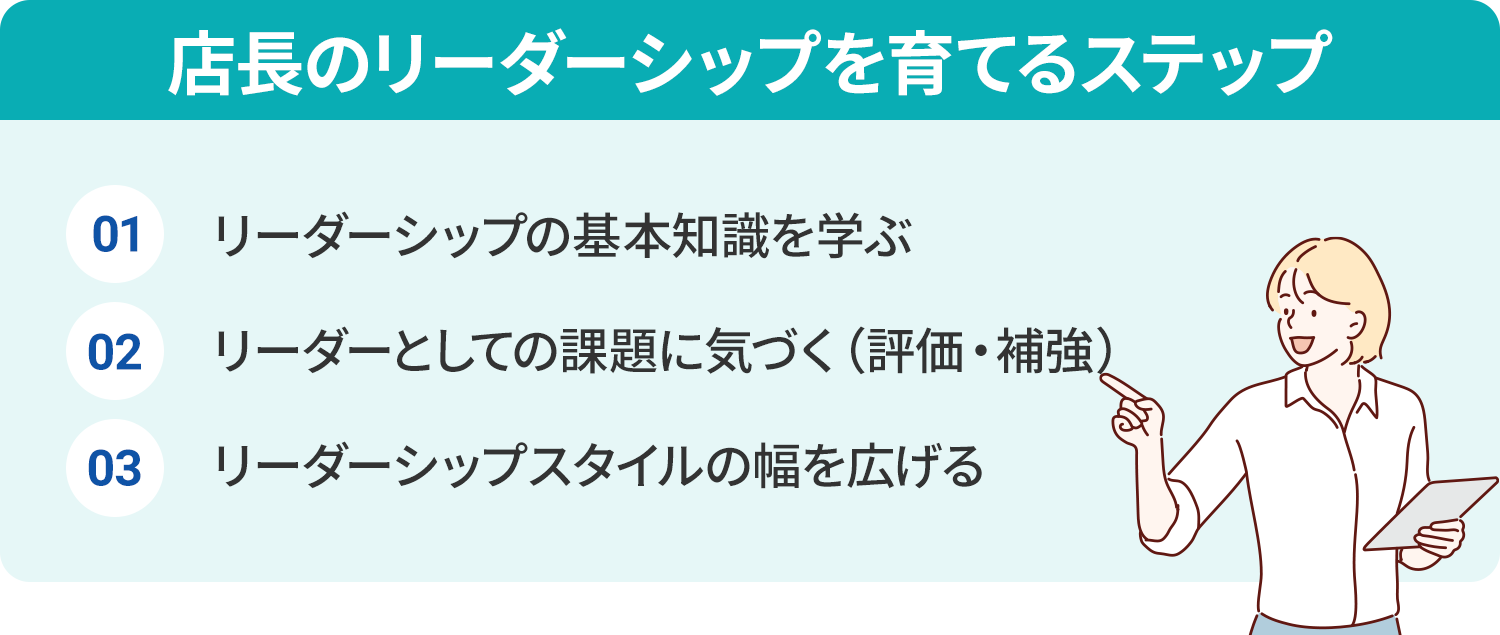

店長のリーダーシップスキルを育てるステップ

どんなリーダーも、最初から優秀なリーダーだったわけではありません。店長にリーダーシップを身につけてもらうためには、段階を踏んでスキルを磨くことが大切です。最後に、「研修 → 評価・補強 → スタイルの拡大」という3つのステップを解説します。

ステップ1:リーダーシップの基本知識を学ぶ

店長のリーダーシップ育成に取り組む際、まず必要となるのは、研修や書籍などを通してリーダーシップに関する基礎知識を身につけさせることです。例えば、「SL理論(部下に合わせて指示的行動と支援的行動を使いわけると効果的)」ということを知っていれば、現場での対応の選択肢が増えます。

リーダーシップの基礎知識を知らずに、自己流で取り組むと空回りしがちです。「成長スピードを左右する土台となるのが基礎知識」ということを理解して、個人の責任にせず、企業として店長・店長候補には教育機会を準備することが理想です。

「リーダーシップとは何か?」「リーダーシップにはどのようなスタイルがあるのか?」といった基礎知識を学習する中で、店長には、どんなリーダーを目指したいのかを整理してもらい、手探りではなく、自分なりのリーダー論を持って組織を率いてもらいましょう。

ステップ2:リーダーとしての課題に気づく(評価・補強)

傾聴力に優れていてスタッフを巻き込む力は優れているけれど、ビジョンを描く力が弱いなど、どんな店長にも真にリーダーシップを発揮するための課題があります。リーダーとして何を改善する必要があるのか発見することが第2のステップです。「上司からのフィードバック」「従業員エンゲージメント調査」「360度評価」といった他者からのフィードバックを活用して、補強するポイントを整理します。

<リーダーとしての課題発見するための手法>

|

・上司からのフィードバック

・従業員エンゲージメント調査

・360度評価

|

評価・補強のステップでは、つい店長の弱みや課題ばかりに目を向けがちですが、店長にリーダーシップに意欲的に取り組んでもらうためには自信も大事です。強みや優れている点に着目して伸ばすという視点と、弱みや課題を克服させるという2つの視点で、フィードバックを行うことが大事です。

ステップ3:リーダーシップスタイルの幅を広げる

基本的なリーダーシップスキルを身につけた店長が次に目指すべきステップは、「リーダーシップスタイルの引き出しを増やすこと」です。部下一人ひとりの性格や経験、チームの状況に応じて、自分のリーダーとしてのふるまいを柔軟に使い分けられるようになることで、チーム全体の力を最大限に引き出すことが可能になります。

人数の多い店舗(組織図を構築する必要があるタイプの店舗)は得意だが 、人数が少ない店舗(どんなタイプのスタッフでも信頼関係を築く力が大事な店舗)は苦手といった点を克服するためにも、リーダーシップスタイルの幅を広げることは大切です。

リーダーシップスタイルの幅を広げるためには、店長に担当している今のチームを俯瞰させ、「次はどのスタイルで対応してみようか」と意識的に新しいスタイルを試してもらうことが大切です。店長同士での事例共有も、スタイルを広げる良い練習になります。焦らず一歩ずつ、自分のリーダーとしての引き出しを増やしていきましょう。

まとめ

店長に必要なリーダーシップは、特別な才能ではなく、学びと経験によって身につけられる力です。ビジョンを示し、スタッフを巻き込み、チームを前進させるその力は、店舗の成果やお客様の満足度にも大きく影響します。

だからこそ、リーダーシップを発揮できる店長を育てることは、これからの店舗運営には欠かせません。「何から始めればいいかわからない」「体系的に学ばせたい」と感じている教育担当者の方に向けて、実践的な研修設計に役立つリーダーシップ研修資料をご用意しました。ご興味がある方は、下記よりダウンロードしてご活用ください。