豊富な実績・ノウハウで

補助金採択に向けて伴走します

MS&Consultingでは、中小企業省力化投資補助金(一般型)の申請支援を行っています。本ページでは、申請をご検討の方向けに、「補助金の概要」と「採択率向上」のためのポイントをご説明します。

<中小企業省力化投資補助金(一般型)とは?>

中小企業省力化投資補助金は、人手不足の解消や生産性向上につながるデジタル技術(IoT、ロボット等)の設備導入費用の一部を国が補助することで、中小企業等の省力化投資を促進する制度です。この補助金により、中小企業等の付加価値額・生産性を向上させ、最終的には賃上げにつなげることが目的とされています。本補助金には「カタログ注文型」と「一般型」の2つの類型がありますが、本ページではオーダーメイド性のある計画を自由に立てられる(一般型)について解説します。

(参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業省力化投資補助金」特設ページ)

\\人手不足を解消したい方、顧問先や他社で断られた方もご相談ください//

1. 中小企業省力化投資補助金(一般型)の概要

\最大1億円の補助、オーダーメイドの設備も対象/

2025年度からスタートした中小企業省力化投資補助金(一般型)は、上限1億円という補助金額の大きさが特徴です。生産ラインのロボット化からバックオフィスのRPA導入など、幅広い投資をカバーします。また、従来のカタログ注文型では扱えなかったオーダー/セミオーダー設備やシステムが申請可能です。

■補助対象となる企業(申請対象者)

■補助額の上限

補助金として支給される金額には企業規模に応じた上限が定められており、最少は従業員5人以下の企業で最大750万円、最大は従業員101人以上の企業で最大8,000万円となっています(大幅な賃上げを行う場合はカッコ内の上限額まで引き上げ可能)。上限額を以下にまとめます。

| 従業員数 | 上限額 |

| 5人以下 | 750万円(賃上げ計画※ありの場合は最大1,000万円) |

| 6~20人 | 1,500万円(同2,000万円) |

| 21~50人 | 3,000万円(同4,000万円) |

| 51~100人 | 5,000万円(同6,500万円) |

| 101人以上 | 8,000万円(同1億円) |

※「大幅な賃上げ」による上限引き上げ措置:賃上げ計画により一定の条件(地域別最低賃金+50円以内の従業員が全体の30%以上いる等)を満たす場合、上記カッコ内の額まで補助上限額が引き上げられます。

■補助率

補助対象経費に対する補助金の割合(補助率)は企業規模によって異なります。

中小企業の場合は補助対象経費の1/2(2分の1)が補助され(後述の特例適用時は2/3)、1,500万円を超える部分については1/3が補助されます。小規模事業者(常時使用する従業員数が小規模企業基準以下の事業者)や再生事業者の場合は、1,500万円までは2/3、1,500万円超過分は1/3となります。

なお、中小企業であっても最低賃金引上げの特例条件を満たす場合は補助率が一律2/3に引き上げられます(小規模事業者等はもともと2/3のため対象外となります)。

■公募スケジュール

一般型の申請募集(公募)は年度内に複数回実施される予定で、年3~4回程度の公募が予定されています。2025年の公募スケジュール例は以下の通りです。

|

第1回 |

公募開始 1月30日 → 申請受付開始 3月19日 → 申請締切 3月31日 → 採択結果発表 6月中旬 |

| 第2回 | 公募開始 4月15日 → 申請受付開始 4月25日 → 申請締切 5月30日→ 採択結果発 表 8月中旬(予定) |

| 第3回 |

公募開始 6月中旬(予定) → 申請受付開始 8月上旬(予定) → 申請締切 8月下旬(予定) |

☆各公募回の詳細な日程は変更になる場合があり、公式発表を都度確認する必要があります。また、本事業に申請するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要で、取得までに時間を要するため早めの準備が推奨されています。

■補助対象経費

補助の対象となる経費には種類ごとに細かな指定があります。主な経費区分として以下が挙げられています。

| 経費区分 | 詳細 |

| 機械装置・システム構築費(必須) | 製造装置や機械設備、本事業のためのシステム構築費用など (※本補助金ではこの経費区分を含むことが必須) 。 |

| 技術導入費 | 新技術の導入に関する経費(研修費用等)。 |

| 専門家経費 | 外部専門家への謝金やコンサルティング費用など。 |

| 運搬費 | 機械や設備の輸送にかかる費用。 |

| クラウドサービス利用費 | ソフトウェアのクラウドサービス利用料。 |

| 外注費 | システム開発や設計を外部に委託する費用。 |

| 知的財産権等関連経費 | 特許出願費用や知財関連の経費。 |

これら以外にも細かな要件がありますが、中古品の購入費や自社社員の人件費・旅費などは補助対象とならない点に注意が必要です(補助金はあくまで設備投資や外部費用に充当され、社内人件費や間接経費には充てられません)。

▼中小企業省力化投資補助金(一般型)の公募要綱や申請ページはこちら

中小企業省力化投資補助金(一般型) 専用サイト

2. 過去の採択率と採択の傾向(全国)

\第1回公募の採択率は約68.5%(2025年6月発表)/

中小企業省力化投資補助金(一般型)第1回公募では、全国で1,809件の申請があり、そのうち1,240件が採択されました。この結果、採択率は約68.5%となっていました。

採択結果の傾向

第1回公募の全国的な採択結果の傾向は以下のようになりました。

- 地域別傾向: 全国47都道府県すべてで採択事業者が生まれており、特に大阪府・愛知県・東京都において採択件数が多くなっています。これら上位3都府県で全体の約26%を占めており(例:大阪府は124件〈全体の10.0%〉)採択案件が集中する傾向が見られます。

- 業種別傾向: 採択事業者の主たる業種を見ると、製造業が採択案件の約6割(61.7%)を占めて最も多く、次いで建設業が11.3%となりました。その他の業種はいずれも採択全体の6%未満にとどまっており、卸売業(5.9%)や学術研究・専門サービス業(2.7%)などが続いています。

- 企業規模の傾向: 採択企業の規模(従業員数)を見ると、中小企業の中でも従業員数21~30名程度の企業が最も多い傾向にあります。小規模(従業員5名以下)から中規模(50名超)まで幅広い企業が採択されていますが、20~30名前後の企業に採択が集中している点が特徴です。

- 補助金申請額の傾向: 採択案件の補助金申請額を分布で見ると、1,500万~1,750万円のレンジに申請が最も集中しており、全採択案件の17.6%を占めました。次いで2,000万~3,000万円(14.1%)および1,000万~1,250万円(12.3%)のレンジが多くなっています。一方、補助上限に近い1億円規模の高額補助金を申請した案件はごくわずかで、全体の1%未満にとどまりました。

以上より、第1回公募の採択結果は地域・業種ともに偏りが見られるものの、全国的に幅広い企業が採択されており、特に製造業の中堅規模企業で中程度の補助金額を申請するケースで採択が多かったと言えます。

☆全国中小企業団体中央会が公表している採択結果はこちら 第1回公募 採択結果

〈コラム〉一般型は、申請側には魅力的な補助金。早めの申請が有利。

省力化補助金は、当初「カタログ型」のみでスタートしました。これは、従来の事業再構築補助金が申請者側にとって負担が大きいという課題を受け、「より使いやすく、申請者にやさしい制度を目指そう」として設計されたものです。岸田政権下で約3,000億円の予算が確保され、事業再構築補助金の後継的な位置づけで導入されました。

しかし実際には、カタログ型に依存した制度設計が障壁となり、制度の活用が進みませんでした。そこで新たに導入されたのが「一般型」です。従来のように事業者が自ら設備を選定し、効果を説明する形に戻しつつ、ロボット、スチコン、POSレジ、オーダーシステムなどのオーダーメイド機器・ソフトウェアにも対応可能となっています。より柔軟で現場に即した活用が可能になったことで、補助金制度としての実効性が高まりました。

また、制度の普及と予算消化を急ぐ背景から、事業再構築補助金と比較して採択率も高めに設定されています。初回の申請は採択率が高くなる傾向があり、早めの申請が有利です。現時点で申請企業は約1,800社と少なく、今後も十分に採択のチャンスがあります。

3. MS&Consultingの採択実績

\第1回申請では、採択率100%を実現。(4社申請中、4社採択)/

MS&Consultingでは、認定経営革新等支援機関として、直近で支援した一般型補助金申請企業4社すべてが採択に至っています。この実績は、当社の支援体制による成果を示すものです。ただし補助金申請はあくまで申請企業自身が主体となって行うものであり、最終的な採択可否は事業計画の内容次第で決まります。

■多様な補助金申請を支援

弊社では事業再構築補助金などをはじめとした多岐にわたる補助金の申請支援を行っており、補助金申請におけるノウハウを豊富に有しております。過去20年以上にわたるコンサルティングの知見を基に、貴社の計画に合わせた事業計画書作成・実行支援が可能です。

4. 採択率向上のための4つのポイント

中小企業省力化投資補助金(一般型)で採択されるためには、公募要領に沿った事業計画を作成し、評価を得る必要があります。審査では事業計画の有効性や政策適合性が総合的に評価されるため、以下のポイントを押さえて計画を策定することが重要だと考えています。

ポイント1:政策目的との整合性を示す

申請する事業が本補助金の趣旨・目的に合致していることを明確にしましょう。本事業の政策目的は「中小企業等の現場における省力化投資を促進し、生産性を高めて賃上げにつなげること」です。

計画書では、自社の取り組みが人手不足の解消や生産性向上にどう寄与するか、そしてその結果として賃上げや付加価値向上が期待できることをしっかりとアピールする必要があります。政策の狙い(労働生産性向上や賃上げ)と自社計画の目的がズレていないかをチェックしましょう。

ポイント2:費用対効果を明確化する

補助金の審査では「限られた予算をどれだけ有効に活用できるか」も重要な視点です。設備投資に対してどの程度の効果(生産性向上や売上拡大、付加価値増など)が見込めるのか、定量的な根拠をもって示すと採択率向上につながります。

例えば、「○○の導入により作業時間が▲▲%削減され、人件費コストが年間△△万円圧縮でき、その分を新規事業に回せる」など、投資に見合うリターンがあることをわかりやすく記載しましょう。事業計画書には売上や利益の見通しだけでなく、生産効率の改善度合いや投資回収の見込みも盛り込むと、審査員にとって計画の有効性が伝わりやすくなります。

ポイント3:賃上げ計画の実現可能性を示す

本補助金では補助対象者に対し一定の賃上げを行うことが事実上求められており(基本要件として「給与総額の年平均▲%以上増加」「事業場内最低賃金+30円以上」等の達成が必須)、その計画の信ぴょう性は重要な審査ポイントです。単に「賃上げします」と述べるだけでなく、なぜその賃上げが可能なのかを事業計画の中で説明しましょう。

例えば、「設備導入による生産性向上で生み出された余力やコスト削減分を原資に、従業員の給与を◯%引き上げる 計画であり、具体的には◯年後に平均給与△△万円アップを目指す」等、数字を用いて具体的に記載します。

実現性の低い過度な賃上げ目標は計画の信頼性を損なう恐れがありますので、自社の業績見通しに基づいた無理のない賃上げ幅を設定するとともに、従業員への周知や賃上げ実施のプロセスについても触れておくと良いでしょう。

ポイント4:「省力化指数」による効果の定量化

申請にあたっては、補助対象となる設備・機器がどの程度の省力化効果をもたらすかを示す「省力化指数」(※後述)の算出が必要です。これは、設備導入により削減される作業時間や人員数などを数値で示す指標であり、申請書に明記することで、より客観的かつ説得力のある審査材料となります。

※省力化指数…= [(設備導入により削減される業務に要していた時間)-(設備導入後に発生する業務に要する時間)] ÷(設備導入により削減される業務に要していた時間)で計算されます。

以上のポイントを踏まえた事業計画は、採択率の向上に大きく寄与します。なお、計画策定にあたっては専門家の助言を得ることも効果的です。第三者の視点で計画をブラッシュアップすることで、見落としがちな課題の補完や表現の精緻化が図れ、審査員に伝わりやすい計画書になります。

5. 採択率を上げられる加点要件

\以下の取り組みを行っている事業者は、加点される制度があります/

一般型の審査では、一定の要件を満たす事業者に対して加点(プラス評価)が与えられる制度があります。加点要件を満たすと採択される可能性が高まるため、自社が該当するものがないかぜひ確認した上で申請を行いましょう。

主な加点項目は次の6つです(該当する場合、申請時にエビデンスとなる書類の提出が必要です)。

①事業承継・M&A加点

過去3年以内に事業承継(代表者交代や法人・個人間での株式譲渡、相続等)またはM&Aによって事業資源(設備、従業員、顧客等)の引継ぎを行った事業者は加点の対象になります。事業承継の定義は、株式譲渡または相続・贈与による法人と個人間の承継、もしくは同一法人内での代表者交代に限られます。

②災害等加点

防災・減災に取り組む企業への支援策として、「事業継続力強化計画」(単独型・連携型いずれも可)の認定を取得している事業者は加点対象となります。事業継続力強化計画とは、中小企業が災害や事故に備えて事業継続のための対策を計画し経済産業大臣の認定を受ける制度で、有効期間内の認定を持つことが条件です。

③成長加速マッチング加点

中小機構が運営する「成長加速マッチングサービス(ミラサポplus)」において会員登録を行い、自社の経営課題(挑戦課題)を登録している事業者は加点されます。応募締切日時点で登録が完了している必要があるため、該当する方は早めに同サービスに登録すると良いでしょう。

④賃上げ加点

通常の基本要件よりもさらに高い水準の賃上げ目標を掲げ、所定の手続きを行った事業者は加点を受けられます。【具体的要件】事業計画期間終了時点で、給与支給総額の年平均成長率を 4.0%以上にする計画を有し、かつ事業場内最低賃金を毎年3月時点で地域別最低賃金+40円以上とすることを目標に掲げ、これらを事務局に誓約していること。この「賃上げ加点」を申請する場合、基本要件の給与総額増加要件は自社で設定した加点要件以上の目標値に引き上げられる点に注意が必要です

(達成できなかった場合、補助金の一部返還や将来公募での減点措置があります )。

⑤えるぼし認定企業加点

女性の活躍推進に積極的な企業として、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者は加点対象です。えるぼし認定は、女性の採用・継続就業や管理職比率等について優れた取り組みを行う企業に与えられる厚生労働大臣認定の制度です。

⑥くるみん認定企業加点

従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的な企業として、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」を受けている事業者も加点対象となります。くるみん認定は、子育てサポート企業として一定の基準を満たした企業に与えられる厚生労働大臣認定のマークです。

上記のように、自社が該当する加点項目があれば必ず申請書で申告し、証明資料を添付しましょう。例えば、事業承継加点であれば先代から事業を引き継いだことが分かる登記簿謄本や株主リスト、災害等加点であれば事業継続力強化計画の認定通知書、えるぼし・くるみん加点であれば認定証の写し等がエビデンスとして求められます。これら加点要件を満たせば採択率(採択される可能性)を高める強力な後押しとなりますので、ぜひ活用をご検討ください。

\いくつ加点要件を申請できるかが、採択率に大きく影響します/

補助金申請においては、いくつ加点要件を申請できるかが採択率に影響するという側面があります。例えば、ものづくり補助金においては、加点要件が0件だった企業は採択率平均が33.4%だったのに対し、加点要件が4件だった企業は採択率平均が60.4%となっていました。

当社では、関係企業と連携して、申請できる加点は全て申請できるように用意を行うサポート体制を用意しております。自社では加点要件は申請できるものがないかもしれないと考えていても、第三者の視点で見直すことで加点要件申請が可能な場合がございます。ぜひ一度ご相談ください。

☆全国中小企業団体中央会 ものづくり補助金総合サイト データポータル

6. 意外と知られていない申請要件(よくある質問)

中小企業省力化投資補助金の申請にあたり、見落としがちなポイントや疑問になりやすい点をまとめました。初めて補助金申請に挑戦する経営者の方が陥りがちな誤解を解消し、スムーズな申請準備にお役立てください。

■個人事業主でも申請できますか?

はい、可能です。本補助金は法人だけでなく一定規模以下の個人事業主も対象に含まれます。中小企業基本法上の中小企業者・小規模事業者には会社だけでなく個人事業主も該当し、業種ごとの従業員数要件(例:製造業なら20人以下、商業・サービス業なら5人以下等)を満たす個人事業主であれば申請が可能です。

例えば一人親方やフリーランスでも、自身が営む事業規模が上記基準内であれば、本補助金に応募する資格があります。ただし、法人化している場合と比べ提出書類(確定申告書や納税証明書など)の違いがありますので、公募要領の必要書類欄を確認しましょう。

■1社で複数の申請を同時に行うことはできますか?

いいえ、できません。本補助金では同一の法人・事業者につき、同じ公募回で提出できる申請は1件のみと決められています。複数のプロジェクトがあっても、各公募期間中に申請できるのは一案件のみです。

また、仮に関連会社やグループ企業を通じて複数応募するような行為も禁止されています(代表者や主要株主が同一の会社は実質一体とみなされ、1社しか申請できません)。一度に複数の申請を出すことはできないため、最も採択されやすい事業計画に絞って申請する戦略が重要です。もし不採択となった場合でも、内容を改善して次回公募に再チャレンジすることは可能ですので、焦らず準備しましょう。

■他の補助金と併用(同時に活用)することはできますか?

条件付きで可能です。原則として同じ経費について国の他制度と重複して補助を受けることはできません。例えば、同一の設備購入費を本補助金と他の補助金で二重に請求することはできません。

一方で、対象経費が明確に分かれている別プロジェクトであれば、他の補助金と並行して申請・活用すること自体は可能です。実際、公募要領でも「一般型とカタログ型を同じ対象に対して併用することは不可だが、別の対象であれば併用可能」と明記されています。したがって、例えば一つの設備Aについては本補助金(一般型)を利用し、別の設備Bについては他の補助事業を利用するといった使い分けは認められます。ただし、申請時には他の補助金の採択状況や計画との重複がないか確認されますので、他制度との併願状況は正直に申告しましょう。

■賃上げや生産性向上の目標を達成できなかった場合、どうなりますか?

一定の場合に補助金の返還義務が生じます。本補助金では採択後に達成すべき「基本要件」(生産性+4%、給与総額増加、最低賃金+30円等 )が定められており、事業実施後にこれらの目標達成状況を報告する義務があります。その際、賃上げに関する要件(給与支給総額の増加や事業場内最低賃金の引上げ)が未達成だった場合、未達成割合に応じて補助金の一部返還を求められることがあります。例えば「給与総額年平均+2%増」の目標に対し結果が+1%増にとどまった場合、不足している1%分に相当する額を返還、といった具合です。

同様に、事業所内最低賃金引上げ目標(+30円)が達成できなかった場合も、補助金額を事業計画年数で割った額の返還が求められます。ただし、返還については例外もあり、付加価値額が増えていない・事業期間中の大半が赤字だった等の場合や、天災など申請者の責めによらない理由がある場合には返還が免除されることもあります。いずれにせよ、賃上げなどの基本要件達成は企業側の責務となりますので、実現可能な計画を立て、着実に実行することが重要です。

■補助事業の実施期間はどれくらいありますか?

採択後、約1年半の実施期間が与えられます。交付決定(採択された後に正式に補助金交付が決定する時点)から原則18か月以内に事業を完了させる必要があります。採択発表から交付決定まで通常1~2か月程度要しますが、それを含めても採択発表日から数えて20か月以内には事業を完了しなければなりません。

例えば2025年6月中旬に採択結果が発表された案件であれば、最長で2027年2月頃までに事業完了(支払いを終え、設備を稼働)させるイメージです。中小企業の設備投資案件では発注から納品まで時間を要するものも多いので、スケジュールに十分な余裕を持って計画しましょう。

■補助金の交付決定前に設備を発注・購入してしまった場合、その費用は補助対象になりますか?

いいえ、原則補助対象外です。補助金は交付決定後に発生した経費に対して支払われます。公募要領でも事業実施期間は交付決定日から起算すると定められており、それより前(採択が決まる前)に発生した支出は補助対象経費と認められません。もし交付決定を待たずに機械を手配・購入すると、その支出部分には補助金が下りず全額自己負担となってしまいます。また、極端な場合、交付決定前の契約・支出は要件違反とみなされ申請自体が無効になるリスクもあります。事業スケジュールには注意し、交付決定通知を受け取ってから正式発注・契約するようにしましょう。

■社員の人件費や移動費も補助対象に含められますか?

いいえ、含められません。本補助金で認められているのは機械装置購入費や外注費など事業に直接必要となる外部支出が中心であり、自社従業員の人件費や出張旅費・宿泊費などの内部経費は補助対象外とされています。例えば、今回の設備導入に向けて社員が作業に従事した人件費や、自社内で開発するソフトウェアの人件費を計上することはできません。同様に、社員が研修や展示会に参加するための旅費・交通費も対象外です。補助金はあくまで設備や外注といった明確に金額を算定できる経費に限られますので、申請時にはご留意ください(※外部の専門家に支払う「専門家経費」や教育訓練の「研修費」等は補助対象になり得ますが、これらも社内人件費ではなく外部への支払いが条件です)。

7. 中小企業省力化投資補助金の流れ

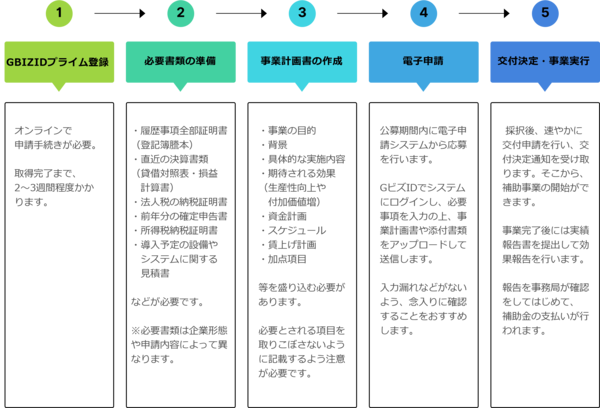

それでは実際に、補助金の申請から交付に至るまでの一般的なプロセスを確認しましょう。必要な準備・手続きを、大きく5つのステップに分けて解説します。

①GビズIDプライムの取得

本補助金の電子申請を行うにはGビズIDプライムアカウントが必須です。まだ取得していない場合、まずはオンラインで申請手続きを行いましょう(法人は印鑑証明等の郵送手続きが必要なため、取得完了まで2~3週間程度かかります)。既に他の補助金等でGビズIDをお持ちの場合はこのステップは不要です。

②必要書類の準備

補助金申請にあたって提出が求められる書類を事前に準備します。具体的には会社概要や財務に関する書類です。例として、法人であれば履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、直近の決算書類(貸借対照表・損益計算書)や法人税の納税証明書、個人事業主であれば前年分の確定申告書の控えや所得税納税証明書などが必要になります。

また、導入予定の設備やシステムに関する見積書も用意しましょう。補助金事務局に提出する事業計画書には事業概要や経費明細を記載しますが、その裏付けとして見積書の添付が求められるためです。提出書類の詳細は公募要領・応募要項に一覧がありますので、チェックリストを作って漏れのないよう準備してください。

③事業計画書(申請書類)の作成

補助金事務局が指定する応募申請フォーム(電子申請システム上の入力項目、または所定様式の事業計画書)に沿って、事業計画を書き上げます。ここが申請の核となる部分であり、前述した採択率向上のポイントを踏まえて内容を充実させましょう。

事業計画書には、事業の目的・背景、具体的な実施内容、期待される効果(生産性向上や付加価値増)、資金計画、スケジュール、そして賃上げ計画等を盛り込む必要があります。また、加点項目に該当する事項があれば漏れなく記載し、証明資料を添付します。なお、大幅な賃上げによる補助上限額の引上げ(特例措置)を利用したい場合は、事業計画書の中で所定の賃上げ目標を宣言するとともに、金融機関から事業計画の確認書(署名入りの所定様式)を取得して添付する必要がある点に注意してください。この確認書は、計画の妥当性について銀行などの金融機関が確認したことを示す書類で、賃上げ特例を申請する際には必須となります。

④電子申請による応募

準備した書類一式が整ったら、公募期間内に電子申請システムから応募手続きを行います。GビズIDでシステムにログインし、必要事項を入力の上、事業計画書や添付書類をアップロードして送信します。締切日時ギリギリの申請はシステム混雑や入力漏れの発覚などリスクがありますので、余裕をもって早めに提出することをおすすめします。

また送信後、受付番号や受付完了メールが発行されますので必ず保存・確認してください。申請後は事務局による書類審査・外部有識者による審査委員会が行われ、採択結果は先述のスケジュールで公表されます(採択された場合は企業名等が公式に公表されます)。結果発表後、採択者には事務局から交付申請手続きの案内があり、正式な交付決定を経て事業開始となります。

⑤交付決定・事業実行

採択後、速やかに交付申請を行い、事務局から交付決定通知を受け取ります。交付決定がおりたら、いよいよ補助事業の開始です。機械設備の発注・購入契約を結び、納品・据付・システム構築等のプロジェクトを進めていきます。事業実施期間中は、計画した賃上げの準備(従業員への周知や就業規則改定等)も進め、事業完了後には実績報告書を提出して、効果報告(生産性や賃上げの実績報告)を行います。事務局の確認を経て問題なければ補助金額の確定、支払いとなります。計画通りの成果を上げ、晴れて補助金交付となるまでが一連の流れです。

以上が申請から採択までの大まかな流れです。補助金申請は初めてだと複雑に感じるかもしれませんが、適切に手順を踏めば難しいものではありません。不安な場合は専門のコンサルティングサービスを利用するなどして、事前準備や書類作成の段階でサポートを受けることも検討すると良いでしょう。

〈コラム〉実は、採択はスタートに過ぎません

「補助金が採択されることは非常に喜ばしいことなのですが、そのことに安心していると、痛い目を見ます。

採択後、補助金の受給までには、「交付申請」「実績報告」というステップがあり、多くの採択事業者様が苦労されています。

認定支援機関の中には、採択された後の支援は行う予定でなかったため、申請事業者が路頭に迷い、悩んだ挙句、弊社にご相談に来られるケースも少なくありません。

認定支援機関を選ぶ際には「支援の範囲」つまり「どこまで面倒を見てくれるのか」について充分に検討のうえ準備されることをお薦めいたします。

8. さらに詳しく知りたい方へ

ここまで、「中小企業省力化投資補助金(一般型)」の概要や申請のポイントについて説明してきました。 とはいえ、上記の内容は本制度の基本的な情報と、弊社が蓄積したノウハウの一部に過ぎません。実際の申請には、企業ごとに異なる事情や個別のテクニックも存在します。

MS&Consultingでは、中小企業向け補助金申請のコンサルティング支援サービスを提供しており、これまで多数の企業様の採択獲得をサポートしてきた実績があります(当社の過去の補助金申請支援による採択率は全国平均を大きく上回る実績を誇ります )。補助金の活用をご検討中の方や、「自社で申請できるか不安」「採択率を上げるポイントをもっと知りたい」という方は、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。

当社が選ばれる理由

経済産業省認定

「認定経営革新等支援機関」

株式会社MS&Consultingは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、経済産業省により「認定経営革新等支援機関」に認定されています。

経済産業省認定

「スマートSMEサポーター」

株式会社MS&Consultingは、中小企業の生産性向上に資するITツールを提供するIT導入支援者として、経済産業省の「情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)」に認定されています。

各国のウェブサイト: 台灣 | Thailand 多言語サイト: English | Vietnamese

©MS&Consulting Co., Ltd.All Rights Reserved